云南道地中药材三七,是国内医药业界公认的战略资源。在《本草纲目》中,它被李时珍称为“金不换”。云南当地流传着众多关于三七神奇疗效的传说,人们赋予其“南国神草”的美誉。

事实上,三七也并非浪得虚名。作为“活血止血、化瘀定痛”的特效药,三七是包括云南白药、片仔癀等在内的360多种中成药制剂的关键原料,涉及1300多家中药生产企业、近千亿规模产值。

然而,正是这味被业界奉为圭臬的名贵药材,却在不经意间陷入了一场关乎兴亡继绝的危机。业界人士预测,若不尽快纾困,五到十年内,一场“三七荒”或将无可避免。

“无地可种”危机深化

云南是三七的原产地和主产区,我国95%以上的三七产自云南。云南文山州生物资源与三七产业局副局长李保能说,三七生长在北纬23.5度附近地区,对水土气候条件要求苛刻。

此外,三七还受制于“连作障碍”:肇因于三七的生物特性,种过三七的土地,不能贸然再次种植,否则易发生病害,甚至造成绝收。这些因素客观上造成了适宜土地资源的稀缺性。

文山市平坝镇杜孟上寨村和杜孟噜咱村一带曾是最适宜三七生长的种植区之一,但如今几乎变成三七“空心区”。《经济参考报》记者调研发现,当地大片土地已改种瓜果等经济作物。除个别科研用地外,难以见到连片种植三七的地块。

村民杨啟灿告诉记者,村里原有200多家三七种植户,现在多数人去外地租地种植,“谁都愿意在家门口种三七,可惜没有适合的地。”

资料显示,2005年以前云南省三七种植主要集中在文山州境内,2006年以后逐步向外地迁移,目前云南省内绝大多数州市均有种植。据多名业内人士估计,如今在外地的三七种植规模已远超文山当地。

文山三七种植大户王绍全在红河州建水县租了100多亩地种三七。他说,如今每亩地年租金涨到3000元到3500元,加上物流、用工费等,种植成本不低,“现在外地适合种三七的地也不多了,这样下去早晚会闹地荒。”

而近年来,三七市场需求量以每年20%左右的涨幅快速递增,全国需求量从2010年的5000多吨增至如今的两万多吨,无论是市场需求还是应用范围均已超过人参,这使三七连作障碍掣肘尤显突出。

文山三七产业协会会长曾立品说,根据协会此前普查,在现有种植模式下,从2016年开始十年内,云南可能出现三七用地荒。从目前情况看,这个时点可能提前到2020年左右。

曾立品认为,如果出现三七荒,我国中医药相关联行业将面临重大危机,众多治疗心脑血管疾病的成药将成为无源之水,这一前景令人担忧。

“小、弱、散、乱”难负盛名

在韩国免税店,高丽参被放在木盒或铁盒中,包装成“国礼”,有些还会绑上丝带,以示郑重其事;在北美,西洋参是多年热销的养生品,工厂化种植、标准化炮制辅以品牌运作,成就了其高端市场定位。

在中国,上述两大名品的表亲——三七,长期以来仅被当作成药原料,鲜为大众所知,堪称草药界“低调的贵族”。不幸的是,三七的“低调”并不仅止于其名声。

在文山三七交易市场,记者看到,成堆的三七根、花随意堆放在地上,一些沾满泥巴的根茎未经清洗便直接售卖;尽管监管部门加大了打击力度,以次充好、掺杂使假的情况在某些地方仍屡禁不绝……三七产业上游的“小、弱、散、乱”现状,与“神草”美名形成强烈反差。

“这种局面与三七的战略地位不匹配,与年均增长20%的巨大市场需求不匹配,与规模庞大的下游产业集群不匹配。”国内最大三七规模化种植企业的主要投资方云南城投集团董事长许雷一口气说出了三个“不匹配”。

许雷指出,放眼全球,以大企业集团力量整合生物医药资源,加速科技创新,塑造高端品牌,是名贵草本药材产业做大做强的重要经验。与三七同为五加科人参属植物的西洋参和高丽参就很有代表性。

得益于大企业集团参与,西洋参产值高达上千亿美元;高丽参年产值也高达上千亿元人民币。“然而,药用价值和应用范围毫不输人的三七种植业,年产值却仅有区区两三百亿元人民币。”许雷言语间充满惋惜。

三七产业上游的“小、弱、散、乱”,显然不利于优势资源整合,难以形成规模效应,使全行业在科研攻关、行业监管、市场拓展等领域遭遇瓶颈,也反过来加剧了三七种源退化、连作障碍等危机。

粗放经营加剧监管难度

除连作障碍外,粗放经营和市场失序等人为因素也加剧了三七危机。专家认为,目前,三七仍受困于种一茬换一个地方的“跑马式种植”,无法建立长期种植生产基地,缺乏总体规划,加剧了监管难、市场乱。

文山三七产业协会常务副会长王成标说,目前三七种植门槛极低,以散户种植为主的粗放经营模式导致种植规模大涨大落,价格波动剧烈,某种程度上加速了可种土地萎缩,助推了市场紊乱。

近年来,三七价格经历多轮飙涨暴跌。以2013年到2014年的区间行情为例,文山三七均价从前一年6月的每公斤901元一路暴跌至次年11月的224元。据悉,斥资上千万乃至上亿元囤积三七的商家不在少数。“为这个倾家荡产,跳楼、跑路的都有。”当地一名三七商贩说。

价格异动直接影响三七种植规模。由于价格不断攀升,文山州三七种植面积从2010年的8.8万亩扩张到2014年的50万亩,随后两年又萎缩一半以上。文山学院三七研究院研究员王朝梁说,价格异动带来市场风险的同时,也加剧了土地资源浪费。

他说,在粗放经营模式下,新技术研发与推广不力,三七良种缺乏、近亲繁殖、抗性退化等问题突出,根腐病发病率上升,耐药性增强,三七危机不断深化。

在苗乡三七科技示范园的连作障碍研究基地,记者看到,一块种过三七的老地被分成若干条块,地头插着文山三七研究院、吉林人参研究院等10多家科研机构的标牌,有的地块稀疏长出10多厘米的三七植株,有的则根本未出苗。

苗乡三七科技有限公司研究员王勇说,科技示范园提供平台,让“各路神仙各显神通”,各自选择地块攻关连作障碍。然而,受制于科研持续投入不足等因素,各家尚未找到突破性方案。

另据了解,中国工程院院士朱有勇团队与相关龙头企业合作,在三七连作障碍技术攻关、工厂化种植技术领域已取得突破性进展。然而,受制于项目启动成本偏高等因素,技术成果推广面临瓶颈。

“复合疗法”望成纾困密码

不少业内人士认为,三七危机表面看源自连作障碍带来的技术难题,实质上涉及种植模式、市场管理、行业技术标准修订等多层次问题,只有推出“复合疗法”——调校政策导向,加大定向扶持力度,利用资本、行会等多种力量提升资源整合度,方利于破解危机,确保产业可持续发展。

许雷认为,从发展大健康产业的战略高度,促进三七产业由粗放经营向资本和科技密集模式转轨,应当成为行业做大、做强的主流方向。他说,主管部门有必要提高种植门槛,改变散户种植为主的局面,支持大企业集团,以大投入高产出模式,着手整合资源,让三七产业走上现代化、规模化、集约化发展之路。

在交易环节,曾立品建议,主管部门也应鼓励龙头企业牵头,建立规模化、国际化的药材集散市场,由药监、工商等部门进驻,实现集中交易、管理、监控,统一销售、竞价、包装,结束零星散乱现状,从而保证药材质量,高效撮合交易,满足大宗贸易需求,从而倒逼全行业加速资源整合。

云南省中药材种植养殖行业协会会长苏豹说,支持行会向专业化、规模化、规范化转型,也是破除三七行业乱象的重要途径。他建议,一方面,龙头企业要积极自建种植基地,树立行业标杆;另一方面,也要凝聚行会力量,通过制定行业标准,建立品质种植户采购名单,量化惩戒机制,加强源头治理,从根本上消除滥施农药化肥、掺假制假的土壤。

针对科研成果转化难的问题,王成标指出,技术攻关和推广成本高、周期长,不能单靠企业力量。主管部门应重视三七危机的严重性,通过财政补贴、税收优惠、建立科研基金等方式,重点扶持龙头企业围绕连作障碍实施技术攻关,加速先进技术和生产模式成熟、推广。

他还建议,政府应升级、充实现有三七专业管理机构,使其能够承担制定行业规划、日常管理统计,乃至牵头搭建收储平台和科研基金,抑制市场风险等职能。

与时俱进,修订行业标准是业内人士关注的重要问题。王朝梁说,在国内,三七长期主要作为中成药原料使用,始终没有作为药食同源的品种来发展,导致其产业化发展路径狭窄。他建议,主管部门从发展大健康产业角度出发,尽快把三七地上部分列入《按照传统既是食品又是中药材物质目录》,吸引更多社会资本投入。

曾立品说,尊重历史传统和民间临床实践,破除体制约束和瓶颈,打开三七药食同源的发展通道,方有利于吸引大资本、大企业投入,才谈得上持续的技术创新和产品研发,“必须迅速行动起来,绝不能眼睁睁看着三七这个大品种走向末路。”

来源:经济参考报

为你推荐

资讯

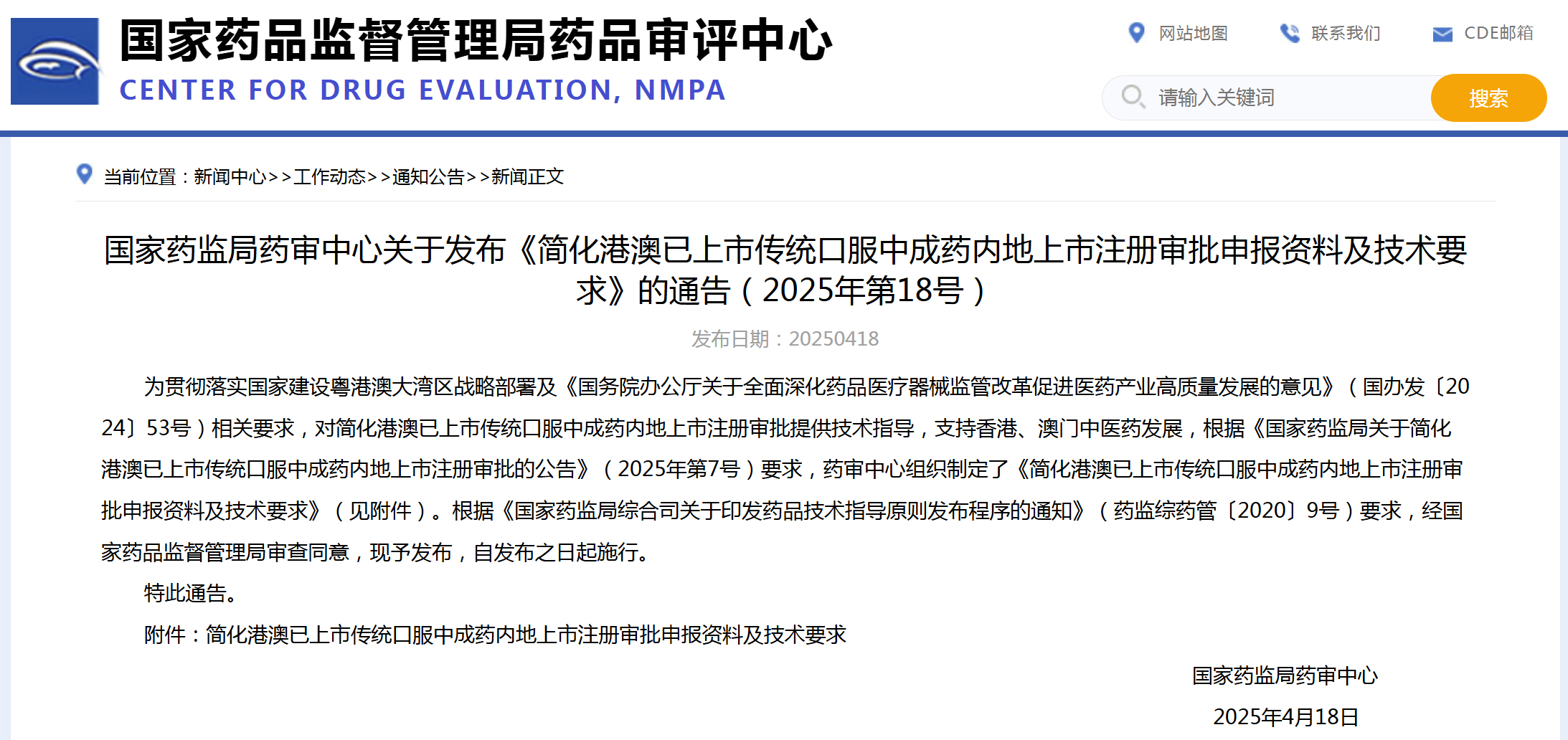

资讯 CDE:简化港澳已上市传统口服中成药内地上市注册审批申报资料及技术要求

允许香港、澳门特区本地登记的生产企业持有,并经香港、澳门特区药品监督管理部门批准上市且在香港、澳门特区使用15年以上,生产过程符合药品生产质量管理规范(GMP)要求的传统...

2025-04-18 18:54

资讯

资讯 君德医药完成近亿元A轮融资,加速推进创新药械组合平台建设与产品上市

本轮融资主要用于首个减重口服器械的注册及生产销售,以及加速多个核心创新药械组合技术平台的产品管线研发进程。

2025-04-18 14:34

资讯

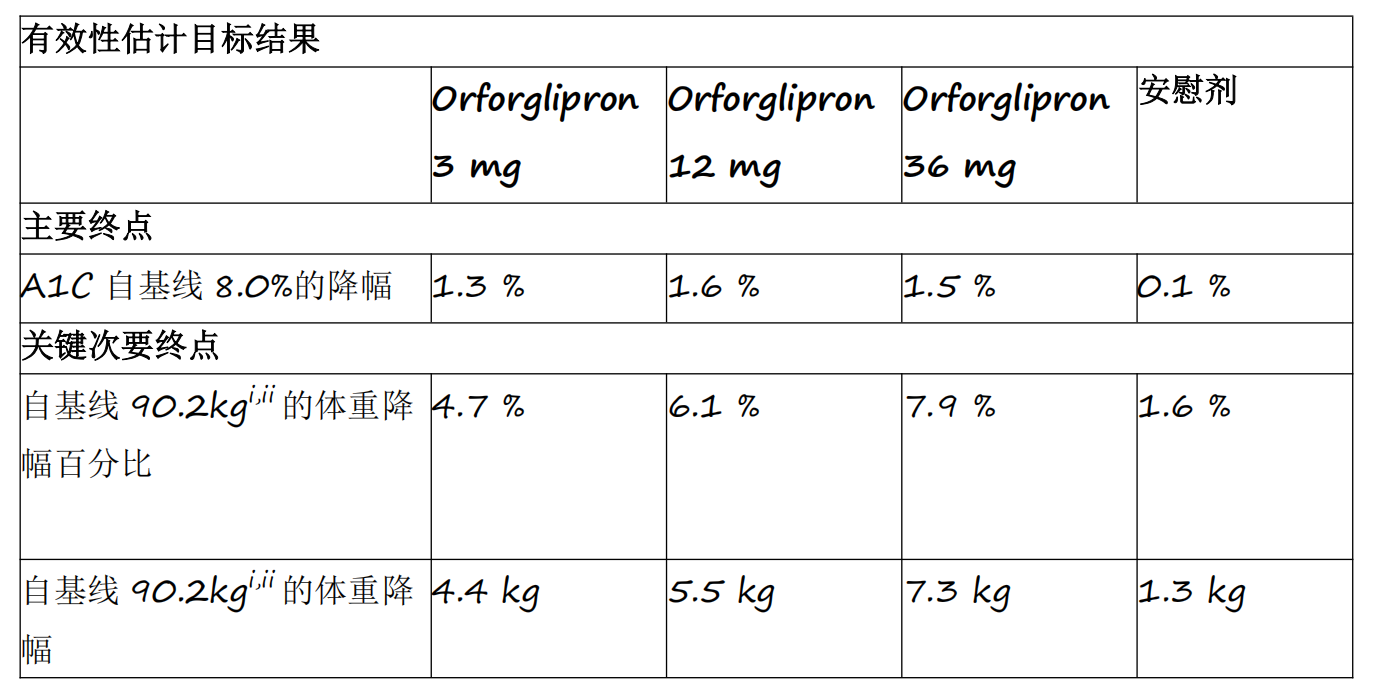

资讯 礼来首个小分子口服GLP-1RA药物orforglipron 3期临床研究成功

Orforglipron是首个成功完成3期临床研究的小分子GLP-1类药物,各剂量组平均A1C降幅为1 3%至1 6%

2025-04-18 14:12

资讯

资讯 WSOPRAS 2025落幕:中国眼整形闪耀国际舞台,李冬梅教授代表爱尔眼科获2027年大会主办权

4月10日至12日,世界眼整形重建外科学会(WSOPRAS)2025年国际峰会在土耳其伊斯坦布尔盛大举行。

文/李林 2025-04-18 09:27

资讯

资讯 华东医药2024年报出炉,营收超400亿,创新产品密集上市

报告显示,2024年公司合计实现营业收入419 06亿元,同比增长3 16%;实现归母净利润35 12亿元,同比增长23 72%,实现扣非归母净利润33 52亿元,同比增长22 48%。

2025-04-17 21:18

资讯

资讯 讯飞医疗与爱奥乐医疗联合首发AI血压计,开启高血压管理新时代

4月11日,在备受瞩目的乌镇健康大会上,讯飞医疗与爱奥乐医疗联合首发AI血压计,作为行业首款搭载医疗大模型的AI血压计,引领家用医疗器械从单一检测工具进化为全周期健康管理解...

2025-04-17 20:34

资讯

资讯 又一款常用药物被暂停采购资格

近日,上海阳光采购网发布通知,因未按要求调整药价,自2025年4月15日24时起暂停仁和堂药业有限公司盐酸地芬尼多片(25mg*12片 板 盒,铝塑)采购资格。

2025-04-17 15:29

资讯

资讯 超16亿元,达仁堂“清仓”中美史克

日前,达仁堂发布公告称,公司拟分别向赫力昂(中国)、Haleon CH SARL(简称“赫力昂(英国))转让所持有的中美天津史克制药有限公司(简称“中美史克”)4 6%股权份额、7...

2025-04-17 15:08

资讯

资讯 上海发布10款重点监控品种

根据上海此前发布的相关规则,医疗机构根据市场供需情况在阳光采购平台采购药品是,“红黄绿线”议价将实时提醒采购产品的价格是否存在问题,从而保证临床需求,并避免不合理调价。

2025-04-16 22:15

资讯

资讯 马斯克称今年将首次在人体植入“盲视”设备,让失明者重见光明

4月初,马斯克在多个场合宣布,公司计划于今年底首次在人体内植入名为“Blindsight(盲视)”的脑机接口设备,目标是让完全失明者重见光明。

2025-04-16 14:28

资讯

资讯 诺令生物完成数亿元人民币C轮融资,加速出海步伐和多元化产品布局

本轮融资将主要用于核心产品“便携式一氧化氮(NO)吸入治疗仪”的产能扩充、全球化推广,以及围绕NO缓释与发生技术的创新管线研发

2025-04-15 17:12

资讯

资讯 扬帆出海正当时:Cytiva 为中国生物药企绘制全球合规航海图

峰会聚焦法规解读、国际监管环境、中国生物药企业出海案例等关键议题,通过专家分享和深入解读,为中国生物药企提供全球化战略指导和合规支持;

2025-04-15 17:00

资讯

资讯 全国肿瘤防治宣传周:礼来携手信达生物、和黄医药加速赋能本土医药创新

礼来携手本土合作伙伴信达生物、和黄医药齐聚上海,共话本土医药创新发展,探索加速惠及中国肿瘤患者的新模式

2025-04-15 16:27

资讯

资讯 ADC明星企业映恩生物港交所上市,开盘高开91.33%

上市首日,其股价开盘高开91 33%,随后涨幅迅速扩大至127 06%,午间收报214 80港元,市值突破178 66亿港元,成为近年来港股18A生物科技公司中最亮眼的IPO案例之一。

2025-04-15 13:19