随着全球机器人浪潮袭来和大家对精准医疗概念的认识,媒体、资本和社会各界对医疗机器人的关注度逐渐提升。这篇文章为我们介绍了医疗机器人行业前沿科技,以及国内公司在商业化路上普遍遇到的困难和问题。

Look out!机器人时代离我们越来越近,甚至已经到来了。机器人可以上天入地帮人类干活,也可以端茶送水,陪人类下棋、聊天,甚至能帮医生做手术。

医疗机器人如何工作?

拿一款适用于神经外科的导航定位机器人来说,在手术室内需要“脑”、“眼”、“手”协同作业:脑,是多模态影像融合系统,它负责合成患者头部的三维图像,辅助医生制定最佳的穿刺路径;机器臂则像手一样,在摄像头也就是眼睛的帮助下,准确定位到医生规划的穿刺位置;最后,由医生执行穿刺和并完成活检、抽吸、毁损、植入等手术操作。

在机器人的帮助下,医生可以微创、精准、高效地完成脑部手术,手术定位精度达到1mm,创口小于2mm,患者住院观察2~3天即可出院。目前,该机器人已经用于活检、脑出血、脑囊肿、癫痫、帕金森病等十二类近百种疾病的治疗。

机器人的另一个优势,是远程手术的实现。未来专家将来只需在本地依据影像数据,制定最佳手术方案,机器人就可以在异地完全按照专家的方案进行精准定位,最后由当地医生完成穿刺和手术操作。这样既能保证就近治疗异地手术的质量,又能实现专家资源最大化,一举两得。

行业最前沿

最近,有两条关于国外医疗机器人技术的新闻赚足眼球:一个是被称作“打败人类医生,自动做手术”的 STAR(Smart Tissue Autonomous Robot,直译为智能组织自动化机器人);以及美国麻省理工、英国谢菲尔德大学和东京技术研究所共同研发的小型折叠机器人,用于移除被误吞的纽扣电池、清洁胃壁等。

STAR 如下图,机器人在演示中自主完成了60%的猪小肠缝合作业,其余40%辅助工作由研究人员操作。实验中安排了一位经验丰富的外科医生完成同样作业作为对比,结果显示机器人甚至缝合得更为规整。

小型折叠机器人如下图所示,属于微型机器人范畴。作为胶囊被吞下后,外壳溶解,机器人自动展开,靠接触点摩擦力黏在胃壁上,并靠外部磁场驱动在胃壁上爬行,清除附着在胃壁上的异物和修补组织伤口。

目前已有较为成熟的微型机器人产品应用于医疗诊断领域,包括以色列 Given Imaging 公司的 M2A 和国产的 OMOM 胶囊内镜等。世界范围内,有多个团队在试图实现微型机器人从诊断到手术的跨越,如心脏外科主从式蛇形机器人 CardioArm,也就是习大大到伦敦帝国理工学院参观的医疗机器人项目。

这些技术看起来很酷,其程序的复杂程度、对数据处理的要求也比之前成功应用于临床的机器人更高,可谓是不小的突破;但同时,这些自主化机器人的临床价值却受到专家质疑。对于医疗机器人行业来讲,如果最初的功能设计未从医生的临床需求出发,未来恐怕很难商业化和普及。

从实验室到商业化之路

随着全球机器人产业大爆发和以美国为首的发达国家对精准医疗概念的重视,媒体和社会各界对医疗机器人行业关注度不断提升。然而,仔细研究后我们会发现,大多数的团队和技术还停留在实验室阶段,真正商业化还有很多问题需要解决。

例如,产品是否解决了医生的临床需求?是否符合医生的使用习惯?市场空间是否足够大?产品是否经过大量的临床试验,被证明是安全可靠的?如何让专家和患者接受机器人手术?是否会额外增加患者的使用成本?等等问题。

因此,国内产品在世界上处于什么水平,国内机器人普及的进度、哪些城市和医院可能使用、以及适应症患者人群大小、能否进入医保等问题,也同样值得探讨。

众所周知,即使解决了医生和临床的诸多问题,手术机器人作为介入人体、控制最为严格的三类医疗器械,在真正销售之前还面临严格的审批注册流程。

2014年2月7日,CFDA(国家食品药品监督管理总局) 印发食药监械管〔2014〕13号《创新医疗器械特别审批程序(试行)》,打开创新医疗器械特别审批通道,俗称“绿色通道”,以达到鼓励国内医疗器械创新,避免国内医疗器械行业同质化、低水平的竞争。

Remebot 医疗机器人(无框架脑立体定向手术系统)在2015年12月公布的《创新医疗器械特别审批申请审查结果公示(2015年第8号)》文件中顺利通过专家评审会,进入绿色通道。

公示期过后,产品随即在天坛医院、郑大一附院、解放军 306 医院等多家公立三甲医院开展临床合作。即使同在神经外科,不同医生的临床需求也呈现高度多样化,国内厂商的技术团队可以及时收集来自临床的声音,甚至与医院合作开发产品的新功能,这种定制化加速产品迭代,也是医生更为看重和需要的。

同时,灵活的反馈机制以及临床技术工程师和医生的频繁互动,更有利于产品术式种类的扩展。随着医生对机器人的深入了解和使用,他们会自主产生更多创新用法,例如将原本为微创手术设计的机器人应用于小骨窗开颅手术中,精准定位病灶,进一步减小患者创口,提高手术效率等。

事实上,机器人的核心技术——多影像的三维融合系统和机器人定位系统不仅可以用于神经外科,还是其它很多科室微创手术中杀手级的需求,国内公司也有在这方面的布局和考虑,将和其它医生合作研究新的产品。

“风口”还有多远?

去年10月,国家主席习近平到英国访问时特地参观了医疗机器人,同期,高端医疗器械被明确列入了“十三五”规划,其中重要一条即为“大力发展手术机器人”;医疗器械行业的母法《医疗器械监督管理条例》也正式完成了修订,《中国制造2025重点领域技术路线图》鼓励医疗器械创新和产业化水平。

除了一系列政策利好频频发布,还有一个重要因素:市场需求将进一步扩容。随着中国的老龄化趋势进一步加大,各类慢性病、退行性疾病、恶性肿瘤等疾病的发病率也随之升高,与之相对应的医疗器械需求也会快速上升。从1991年到2013年,我国人均医疗费用的年均增长率为17.49%,明显高于最近几年我国人均GDP的增长率。这也是推动国内医疗器械市场快速发展的动力之一。

近几年,国外手术机器人产品如达芬奇机器人在中国发展势头迅猛,截至2016年1月底,我国大陆共装机50台,今年1-4月完成手术共计4672例。该产品主要应用领域在泌尿外科、普通外科、胸外科等科室的微创手术。

反观国内,也已有多款国产医疗机器人产品进入了高校科研和临床试验向产业化过渡的重要时期,面临多重机遇和挑战。我国最早的医疗机器人研发始于1997年,由北京航空航天大学王田苗教授和海军总医院神经外科田增民教授共同打造,也是 Remebot 的前身。后续,相继有高校科研团队专攻此方向,包括哈工大、复旦大学、沈阳自动化研究所、天津大学等,每个团队研发时间都在十年以上。

在这个行业,前期技术积淀和后期商业化运作缺一不可。在资本的注入、行业关注度的提升、国家政策扶持等多方积极因素影响下,企业如果跑得足够快且足够稳,就有机会在迅速占领本土市场的同时,向海外市场拓展,凭借丰富的临床案例支持和持续的研发能力,为“中国智造”带来新的动能。

医谷链

来源:医谷网 作者:Remebot

为你推荐

资讯

资讯 全国预防接种日:“健康中国家,疫苗护万家”健康社区“免疫行动”促进计划启动

由新华网主办,中国医药卫生文化协会疫苗与健康分会、《中国社区医师》杂志联合支持的“健康中国家,疫苗护万家——健康社区‘免疫行动’促进计划”于4月23日在北京正式启动。

2025-04-24 14:07

资讯

资讯 带状疱疹疫苗“遇冷”,百克生物2024年净利润腰斩

近日,国内疫苗龙头企业百克生物发布2024年年报,数据显示,其报告期内实现营收12 29亿元,同比下降32 64%;归属于上市公司股东的净利润2 32亿元,同比下降53 67%。对于营收...

2025-04-23 12:59

资讯

资讯 重庆常用药联盟接续集采中选结果

近日,重庆常用药联盟接续集采中选情况公布,该联盟由重庆牵头,联合湖北、广西、海南、贵州、云南、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团等十省(区、市)开展的药品集中带量采...

2025-04-21 18:48

资讯

资讯 全周期智控慢病,诺和诺德与京东健康开启战略合作

2025年4月21日,全球领先的生物制药公司诺和诺德与京东健康在北京正式签署战略合作协议,标志着双方在糖尿病和体重管理领域的合作进入新阶段。依托诺和诺德百年深耕慢病领域的专...

2025-04-21 15:57

资讯

资讯 康方生物1类新药依若奇单抗上市申请获批,用于中重度斑块状银屑病成人患者

该药是我国第一个且唯一获批上市的IL-12 IL-23“双靶向”单克隆抗体新药,是康方生物自身免疫性疾病领域首个获批上市的一类新药。

2025-04-21 13:39

资讯

资讯 阿斯利康乳腺癌1类创新药卡匹色替片中国获批

该药适用于联合氟维司群用于转移性阶段至少接受过一种内分泌治疗后疾病进展,或在辅助治疗期间或完成辅助治疗后12个月内复发的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)...

2025-04-21 11:02

资讯

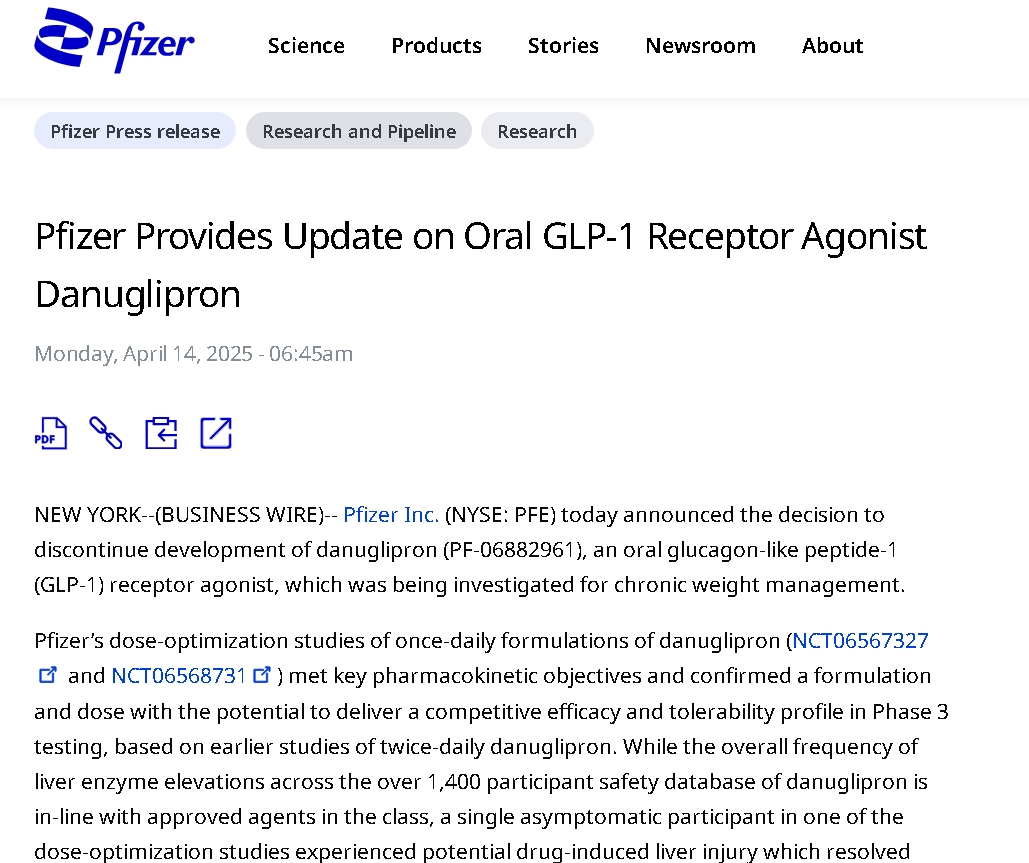

资讯 辉瑞宣布终止一款口服GLP-1减肥药的临床开发

近日,辉瑞在其官网宣布,决定终止开发口服胰高血糖素样肽-1受体(GLP-1R)激动剂Danuglipron(PF-06882961),原因系在一项有关用药剂量的临床试验中,一名患者出现了可能由该...

2025-04-21 10:29

资讯

资讯 福建省医保局印发单列门诊统筹支付医保药品目录(2024年版)

根据2024年6月发布的《福建省医保药品单列门诊统筹支付管理办法(试行)》,为了让参保患者无需住院、在门诊就医也能用上国家谈判药品、享受医保待遇,将适用于门诊治疗、使用周...

2025-04-20 13:34

资讯

资讯 首批中国消费名品名单,医药健康企业有哪些?

近日,工业和信息化部办公厅发布首批中国消费名品名单,分为中国消费名品名单和中国消费名品成长企业名单。首批中国消费名品名单共包括93个企业品牌和43个区域品牌。中国消费名...

2025-04-20 11:17

资讯

资讯 携手共绘“个性化近视手术”新蓝图:爱尔眼科与爱尔康启动100家医院全光塑技术战略合作

双方将以技术共享为核心,以人才培养为支撑,以科研协作为纽带,全力推进屈光手术标准化诊疗体系建设,加速前沿技术在临床领域的普及应用

文/ 屈慧莹 2025-04-19 23:35

资讯

资讯 CDE:简化港澳已上市传统口服中成药内地上市注册审批申报资料及技术要求

允许香港、澳门特区本地登记的生产企业持有,并经香港、澳门特区药品监督管理部门批准上市且在香港、澳门特区使用15年以上,生产过程符合药品生产质量管理规范(GMP)要求的传统...

2025-04-18 18:54