Jennifer Doudna是基因组编辑技术变革的先驱。2015年将尽的时候,她撰文回顾了飞速发展的CRISPR–Cas9如何猝不及防地将她卷入一场伦理学风暴。在许多个不眠之夜后,她决定走出舒适的纯科学研究,步入公开场合引导人们深思技术带来的伦理和社会后果。

大约20个月前,我开始出现睡眠问题。这距离我和我的同事发表细菌的CRISPR–Cas9系统可以用于基因工程这篇文章[1]差不多有两年时间。

我惊愕于世界范围内的实验室如此快速地将这一技术应用于生物学的各个领域,从改造植物到改变蝴蝶翅膀的花纹,再到构建人类疾病的大鼠模型。与此同时,我却忽略了对这一被广泛采用的基因改造技术在哲学和伦理学方面的思考。

有一些诸如基因编辑技术是否应该被用于非医学领域的问题,在我看来更多陷于主观思考,离我所熟知的以客观实在为依据的科研工作相距甚远。我认为生物伦理学家们更擅长处理这样的课题。跟其他研究者一样,我更想致力于通过技术实现更多可能的科研工作。

然而随着利用CRISPR–Cas9方法操控细胞和组织的研究不断增加,研究者们不可避免地要在人类卵细胞、精子或者胚胎上试验这一技术,以获得可遗传的改变。从2014年的春天开始,我总是在夜晚醒来,思考着在这场由我所推进的技术所引发的伦理学风暴中,我应否心安理得地置身事外。

基于细菌的研究:CRISPR–Cas9 是如何工作的

CRISPRs即成簇的、规律间隔的短回文重复序列,是在细菌基因中发现的重复序列。这些序列中分布着细菌从侵入体内的病毒上获取的特殊DNA片段,用于对入侵病毒进行基因标记识别。

当该病毒再次入侵时,细菌就能够利用这段获取的材料(病毒DNA)制造出与病毒序列互补的RNA片段,这个导向RNA(guide RNA)和DNA剪切酶Cas协作识别病毒片段并将其切除,从而阻止病毒复制。Cas酶由与导向RNA相连的CRISPR相关基因(CRISPR-associated genes)编码。

通过设计导向RNA,使之与细胞基因组的特定位点相结合,研究者们可以将Cas酶定位到他们感兴趣的基因位点进行切开,常用的Cas酶类型是Cas9。DNA切开将引发DNA的修复,从而使我们能够对这一兴趣位点进行精确的编辑。

亢奋日益增长

“希望你能坐下来,因为它有用得令人难以置信。”这是2012年12月一个同事在对CRISPR–Cas9展开实验后给出的判断,也是我自己实验室的感受,也是当年秋天联系我们表达对该技术兴奋之情的那些同行的感受。

通常情况下,一个新的分子生物学工具要经过很多年才会被广泛采纳。然而,到2012年底,仅仅在我和同事发表了关于CRISPR–Cas9的初始研究的几个月后,就有至少6篇将CRISPR–Cas9应用于基因编辑的文章发表出来。

2013年初,关于这项技术可被用于编辑人类干细胞基因和改造整个生物体(斑马鱼)的几篇文章,成为浪潮的开端[2,3]。到2014年底,在一系列研究中,科学家们利用CRISPR–Cas9提高了水稻的抗虫害能力,复制了特定染色体易位引起的小鼠肺部致癌效应模型,修复了成年小鼠的基因突变,该突变在人体中引起可遗传的高酪氨酸血症。[4,5,6]

2014年2月,伦理学上的复杂问题出现了,有研究者利用CRISPR–Cas9精确改变了食蟹猴胚胎基因组(食蟹猴与人类在遗传学上极其接近,常被用来制作人类遗传疾病模型)[7]。这一遗传改造的胚胎被植入母体后产生的后代食蟹猴,其体内大多数细胞都会携带遗传改变,包括卵细胞和精子,这意味着人工的遗传改变可以在食蟹猴的后代中传递。

对从我这寻求技术评论的记者所写的文章,我保持着警觉。在读完(食蟹猴)论文的预印本之后,我透过办公室的玻璃久久凝望着旧金山湾,沉思着如果下一个记者来询问我关于基因编辑技术被用在人类胚胎细胞上时,我将做何感想。我禁不住在第二天早餐时大声问我的丈夫:“还有多久就会有人拿它用于人类了?”

这个时候,我不断地收到面临潜在致病性遗传缺陷的人们的求助邮件。在一封邮件中,一位26岁的女士告诉我她被发现携带有BRCA1(乳腺癌易感基因)突变,这意味着她70岁前患乳腺癌的几率大约为60%。她正在考虑摘除她的乳腺和卵巢,她想知道CRISPR–Cas9基因编辑新技术的出现是否意味着她该搁置这个摘除计划。

食蟹猴的研究和病人及其家属的来信使我产生很大压力。每天都有大量的CRISPR–Cas9技术应用的文章涌现,我的收件箱里满是同行研究者们寻求意见或合作的信件。所有这些对我的正常生活都产生了直接的影响。而我工作圈子以外的大多数人,邻居们、亲戚们和儿子同学的父母们对此几乎一无所知,我感觉自己生活在两个完全分隔的世界里。

2014年将尽的时候,我的不安压倒了我对介入公开讨论的不情愿。因为很明显,政府、管理者和其他许多人并没有意识到基因编辑研究已飞速发展到了何等境地。除了使用基因编辑技术的科学家们,还有谁能够来引导对该技术后果的公开讨论吗?

掀起伦理争议浪潮

我第一次遭遇严肃的伦理学问题的冲击,是在2015年1月份参加的一个为期一天的加利福尼亚纳帕谷举办的会议上。这次会议由我协助组织并由创新基因组计划(IGI,Innovative Genomics Initiative)主办。我们18个人(有科学家、生物伦理学家、一个电影制作人和加州大学伯克利分校的一位管理者)讨论了基因工程对人类健康、农业和环境将产生怎样的影响。我们还特别围绕人类卵细胞、精子和胚胎等生殖细胞的基因改造进行了讨论。

会议结束不久,我们就在Science上发表了一篇展望文章[8],敦促全球科学界现阶段避免使用任何基因编辑工具来改造人类胚胎用于临床研究。我们还建议召集公开会议来教育非科学人士,并进一步探讨基因工程的研究和应用如何能更加负责地开展下去。

从纳帕谷会议开始,我在中小学、大学和公司里,以及遍及美欧亚的20多场会议上,总共做了60多次有关CRISPR–Cas9的报告。我还在美国国会上谈论它,在为美国总统提供科学建议的白宫科学技术政策办公室里谈论它,还回答加州政府提出的问题等等。这些讨论把我推离了让我感觉舒适的科研领域。

我是一个生物化学家,我从未以动物或人类为研究材料,有许许多多的克隆、干细胞和体外受精等研究领域的内在伦理学难题是我所不熟悉的。我对各国是如何规范那些涉及人类组织的实验的知识,还是从我的几位同事那里学来的,比如历史上是如何解决体外受精引发的伦理学争议的。

这一年是紧张的一年,非常紧张。有时候我真的希望自己能从繁忙的事务中停下来,哪怕只有几分钟。我要优先保证出差和其它事务不打乱我实验团队的工作进程,然而我和团队的工作却越来越多地变成了在夜晚或者周末开会,要么就是通过邮件和网络电话来沟通工作。现在,我再没有时间干我热衷的园艺工作,也不能和13岁的儿子去加州户外远足了。

三年前,同事曾经警告过我有关CRISPR–Cas9的研究争议的浪潮已然掀起,而我不知道浪尖何时来临。但是时近年终,已经有一些事情是我能够确定的了。

扩大对话

只有18个成员(全部来自美国,大部分是科学家)的纳帕谷会议只能算是扩大对话的一个起点。但是会议本身和它引发的评论都是很重要的。

2014年中期的时候,我开始担心在科学家们与外界有足够的沟通前,CRISPR–Cas9会被以危险或可能危险的方式使用。我不再怪罪我的邻居和朋友们的埋怨:“你居然没告诉过我们所发生的一切?” Science发表的展望以及Nature不久前刊登的评论[9]都传递了这样一个信息:引领这一工作的科学家们已经意识到他们有责任表达自己对这一应用的关切和担忧。

4月份发表的一篇关于用CRISPR–Cas9改造非存活人类胚胎基因组的研究发表后[10],争论变得更激烈了,由此引发了之后一系列世界范围内的听证会和峰会。其中最有影响的是12月早些时候在华盛顿举办的中美英三国科研机构联合主办的关于人类基因编辑的一场会议。

当今,国际合作对科学研究影响很大,科学家们通过自我监督基本上能够某种程度上把握科技企业的发展方向。在我看来,增强人们对科学信任感的最好办法,就是鼓励创新技术的研发者积极参与到新技术应用的讨论中来。这在研究材料和试剂几乎全部由主要知名供应商供应,公共数据更容易分享的科技全球化的当代世界尤为重要。

令我激动的是,基因工程会对人类生活以及对生物系统的深入理解产生积极作用。同行们还在继续定期给我发邮件,讨论他们在不同组织中应用CRISPR–Cas9 的研究工作——包括研制抗虫莴苣、选育低致病性真菌菌株,或者是改造用于治疗肌肉萎缩症、囊性纤维症和镰刀型细胞贫血症的人类细胞。

但我也认为,当前的科学家们有更好的条件去考量和规范他们的工作给社会、伦理和生态带来的影响。比如给学生物的学生们提供培训,教给他们如何与非科学人士展开科学议题的对话是非常具有开创性的,而这方面的教育我从未正式接受过。至少,它能让未来的研究者们感到自己为以后的工作做了更充分的准备。还比如,懂得如何游刃有余地发表一场有说服力的“电梯游说”,来使别人在短时间内了解你的研究目标,以及知道如何揣测记者的动机并保证他们在新闻报道中准确地传达信息,这些能力都对一个科学工作者来说有意想不到的巨大价值。

作者Jennifer Doudna 美国加州大学伯克利分校化学与分子和细胞生物学系教授 和德国亥姆霍兹传染研究中心Emmanuelle Charpentier因发现CRISPR-Cas9系统获得了2015年生命科学突破奖。

参考文献

1 Jinek, M。 et al。 Science 337, 816–821 (2012)。

2 Hsu, P。 D。, Lander, E。 S。 & Zhang, F。 Cell 157, 1262–1278 (2014)。

3 Doudna, J。 A。 & Charpentier, E。 Science 346, 1258096 (2014)。

4 Wang, Y。 et al。 Nature Biotechnol。 32, 947–951 (2014)。

5 Maddalo, D。 et al。 Nature 516, 423–427 (2014)。

6 Yin, H。 et al。 Nature Biotechnol。 32, 551–553 (2014)。

7 Niu, Y。 et al。 Cell 156, 836–843 (2014)。

8 Baltimore, D。 et al。 Science 348, 36–38 (2015)。

9 Lanphier, E。, Urnov, F。, Haecker, S。 E。, Werner, M。 & Smolenski, J。 Nature 519, 410–411 (2015)。

10 Liang, P。 et al。 Protein Cell 6, 363–372 (2015)

来源:新浪科技 赛先生 作者:Jennifer Doudna 翻译:马宗敏 校译:潘颖

为你推荐

资讯

资讯 悦唯医疗完成近亿元A++轮投资,加速重症冠心病诊疗全流程创新器械研发与国产替代

此次融资将主要用于深化冠心病诊疗全流程创新器械和脉动式左心室辅助系统等新产品的研发,以及加速已获准上市的心脏稳定器等产品的市场推广。

2025-04-03 09:28

资讯

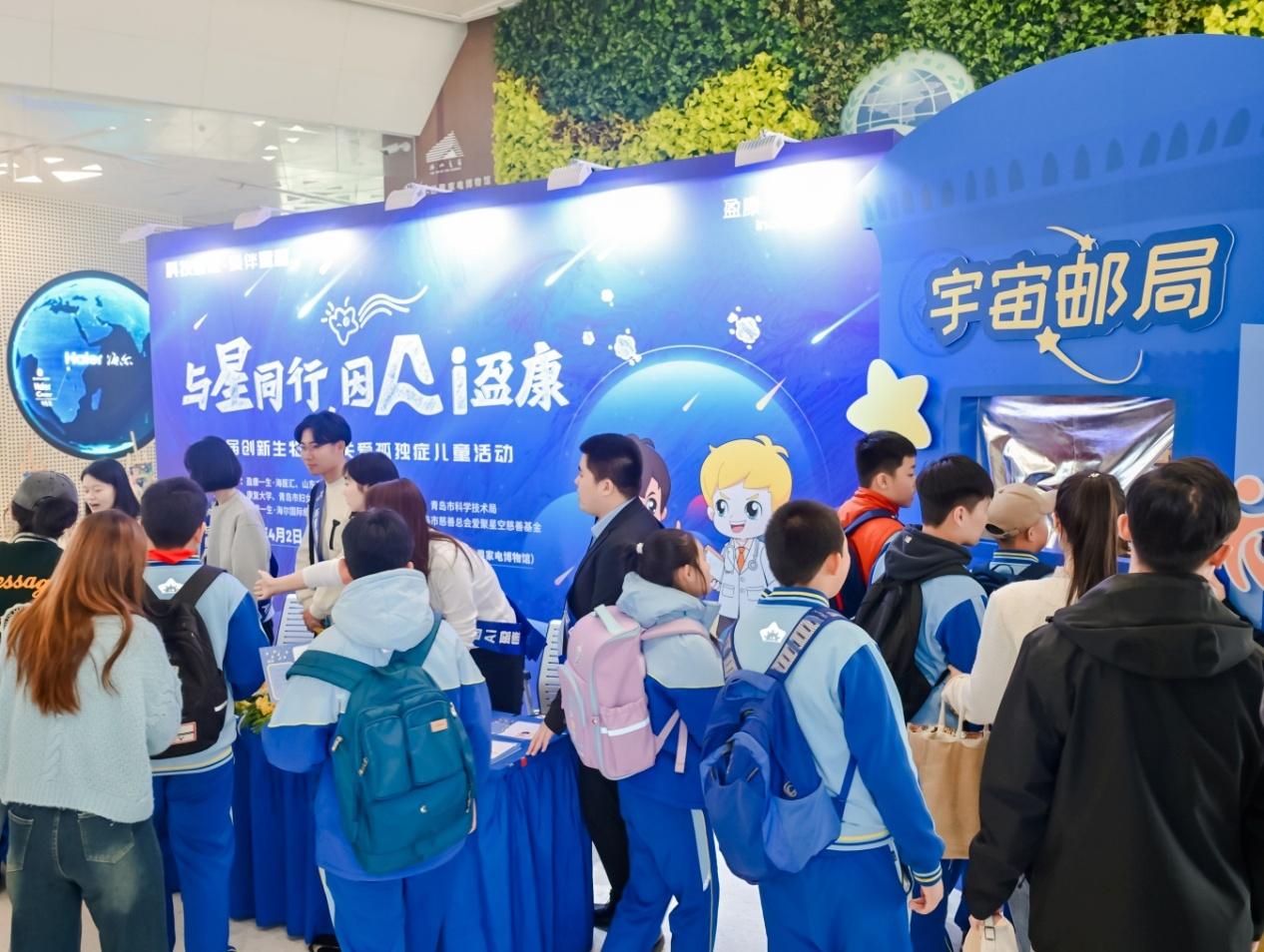

资讯 海尔盈康一生启动孤独症儿童关爱行动,创新罕见病可持续公益新生态

本次活动聚焦孤独症儿童的诊疗,探讨交流AI赋能全流程防治康体系创新、前沿性生物科技诊疗技术等话题,旨在通过生态联盟的力量推动医学研究、科技创新与人文关怀的融合,让“星...

2025-04-03 09:11

资讯

资讯 《NPJ digital medicine》刊发李冬梅教授团队成果:AI赋能高效识别眼睑肿物

亚太眼整形外科学会主席、中华医学会眼科分会眼整形眼眶病学组副组长李冬梅教授团队携手爱尔数字眼科研究所,在《NPJ digital medicine》(影响因子:12 4)学术期刊发表团队...

文/李林 2025-04-02 10:27

资讯

资讯 默克全球执行副总裁周虹:合作与创新是默克未来五年战略的两大关键词

近日,德国默克医药健康全球执行副总裁、中国及国际市场负责人周虹带领医药健康中国及国际市场管理团队开启了2025年度首次“中国行”。

2025-04-01 17:11

资讯

资讯 首个且唯一,阿斯利康PD-L1单抗获FDA批准治疗肌层浸润性膀胱癌

度伐利尤单抗联合吉西他滨和顺铂作为新辅助治疗,随后度伐利尤单抗作为根治性膀胱切除术后的辅助单药治疗,用于治疗肌层浸润性膀胱癌成年患者。

2025-04-01 14:37

资讯

资讯 全国首个,湖北为脑机接口医疗服务定价

昨日(3月31日),据“湖北发布”消息,湖北省医保局发布全国首个脑机接口医疗服务价格,其中,侵入式脑机接口置入费6552元 次,侵入式脑机接口取出费3139元 次,非侵入式脑机...

2025-04-01 11:03

资讯

资讯 一款国产创新流感药,获批

近日,据国家药监局官网信息显示,青峰医药下属子公司江西科睿药自主研发的1类创新药玛舒拉沙韦片(商品名:伊速达)正式获批上市,用于既往健康的12岁及以上青少年和成人单纯性...

2025-04-01 10:22

资讯

资讯 26省联盟药品集采启动,聚焦妇科用药和造影剂

近日,山西省药械集中招标采购中心发布《关于做好二十六省联盟药品集中带量采购品种数据填报工作的通知》,开展相关采购数据填报工作。

2025-03-31 21:48

资讯

资讯 优时比罗泽利昔珠单抗注射液(优迪革)中国获批,全球首个且唯一双亚型创新药治疗全身型重症肌无力

作为唯一人源化、高亲和力且具备创新修饰结构的IgG4单抗,关键Ⅲ期MycarinG试验证实罗泽利昔珠单抗注射液(优迪革®)较安慰剂显著改善全身型重症肌无力患者的多个临床终点与结局。

2025-03-31 15:58

资讯

资讯 从手术麻醉到生命全周期护航,麻醉学科发展拓宽生命边界

3月26日,由中华医学会麻醉学分会、中国医师协会麻醉学医师分会等23家学协会共同举办的2025年中国麻醉周学术活动的启动仪式举办,该活动以“生命之重,大医精诚——守生命保驾护...

2025-03-31 15:30

资讯

资讯 欧狄沃联合逸沃成为中国目前唯一获批的肝细胞癌一线双免疫联合疗法

欧狄沃联合逸沃对比仑伐替尼或索拉非尼,可显著改善不可切除肝细胞癌一线患者的总生存期(OS),客观缓解率(ORR)可改善近3倍,中位缓解持续时间(mDOR)达30个月

2025-03-31 13:45

资讯

资讯 罗氏制药榜首 “现金牛” 产品罗可适(奥瑞利珠单抗)在华获批:开启多发性硬化症一年两次治疗新时代

罗氏制药今日(3月31日)宣布,其旗下创新药罗可适®(Ocrevus®,通用名:奥瑞利珠单抗注射液 ocrelizumab injection)正式获得中国国家药品监督管理局批准,每六个月静脉输...

2025-03-31 13:39

资讯

资讯 三生有幸,医者仁心:三生制药向全体医药工作者致敬!

3月30日是国际医师节,由三生制药公益支持的以“三生有幸,医者仁心”为主题的公益活动,携手20位医生代表,以寄语海报的形式,共同向全体医护人员表达诚挚的祝福与关爱。

2025-03-30 17:38