《医疗器械分类规则》(以下简称本《规则》)于2015年6月3日经国家食品药品监督管理总局局务会审议通过, 2015年7月14日国家食品药品监督管理总局令第15号公布,自 2016年1月1日起施行。

一、修订背景和主要过程

我国医疗器械分类实行分类规则指导下的分类目录制,分类规则和分类目录并存,以分类目录优先。2014年国务院令第650号修订的《医疗器械监督管理条例》(以下简称《条例》)第四条第六款规定“国务院食品药品监督管理部门负责制定医疗器械的分类规则和分类目录”。

2000年4月,原国家药品监督管理局曾发布第15号令《医疗器械分类规则》(以下简称原《分类规则》),实施十余年来,在指导《医疗器械分类目录》的制定和确定新的产品注册类别方面发挥了积极作用。但是,业界也反映原《分类规则》还应进一步满足医疗器械分类工作实践的需要。为配合新修订《条例》的实施,结合医疗器械分类工作积累的经验,需要对原《分类规则》部分条款和分类判定表予以细化完善。

2013年,食品药品监管总局着手起草《医疗器械分类规则》修订草案初稿,于2013年12月24日至2014年1月10日通过总局网站向社会公开征求意见。在审核阶段,《医疗器械分类规则》修订草案征求意见稿于2014年12月4日至2015年1月4日通过中国政府法制信息网向社会公开征求意见,并在总局网站转载一并征求意见。针对意见梳理结果,总局召开专门研讨会进行了认真研究,充分吸收合理的意见。 2015年6月3日,总局局务会审议并原则通过了修订草案送审稿,7月14日以总局令第15号发布。

二、主要内容

原《分类规则》包括正文10条和1个附件《医疗器械分类判定表》,本《规则》同样包括正文10条和1个附件,体例结构一致,主要涉及语言表述的调整和技术内容的细化。主要修改的内容包括:

(一)原《分类规则》第二条全文引述了原《条例》中的医疗器械定义。根据修订讨论中的意见,对新《条例》已明确规定的医疗器械定义,规章不必再重复,因此,本《规则》未保留医疗器械定义条款。

(二)将原《分类规则》中的医疗器械“注册类别”改为“管理类别”,以明确管理类别不仅为注册服务,也涉及生产、监管等方面。

(三)根据新《条例》第四条的规定,本《规则》第四条中明确表述了对医疗器械基于风险程度进行分类,并且对风险程度的判定依据由原《分类规则》中“结构特征、使用形式、使用状况”三方面,修改为“医疗器械风险程度,应当根据医疗器械的预期目的,通过结构特征、使用形式、使用状态、是否接触人体等因素综合判定。”

(四)对原《分类规则》第五条分类判定的依据进行了部分调整。本《规则》第五条在分类情形中作了如下修改、补充和完善:

1. 根据医疗器械科技和产业发展状况,在有源器械类别中增加了“植入器械”、“独立软件”两种医疗器械使用形式。

2. 将“一次性无菌器械”删除,以避免无菌器械和其他无源接触人体器械使用形式间的交叉。同时,本《规则》在第六条第(八)中通过特殊分类原则,规范以无菌形式提供的医疗器械的分类。

3. 将“药液输送保存器械”改为“液体输送器械”。一方面不再强调仅为药液输送,其他形式的液体输送也被纳入这一使用形式,使其覆盖范围更大;另一方面,不再强调“保存”功能,以区别于药品包装材料。

4. 将无源医疗器械项下的“消毒清洁器械”改为“医疗器械清洗消毒器械”,将有源医疗器械项下的“医疗消毒灭菌设备”改为“医疗器械消毒灭菌设备”,以明确只有用于“医疗器械”消毒灭菌的器械和设备按照医疗器械管理;另外,将“医疗器械清洗消毒器械”从分类判定表的“接触人体器械”项下调整到“非接触人体器械”项下,以符合产品的使用形式。

5. 将“实验室仪器设备”改为“临床检验仪器设备”,以避免非医用实验室仪器设备在管理属性上的混淆。

6. 将“其他无源接触和辅助医疗器械”改为“其他无源医疗器械”,将“其他有源医疗器械或有源辅助设备”改为“其他有源医疗器械”,使其描述更加准确。

7. 将“腔道”改为“腔道(口)”,使其涵盖了风险程度基本相同的腔道和永久性人造开口,为造口类器械等产品提供了分类依据。

(五)对原《分类规则》第六条判定原则具体内容进行了修改、补充和完善,并对之间的关系和顺序进行了调整。

本《规则》首先表明,医疗器械的分类适用分类判定表,有本条规定的特殊情形的,则同时适用相应的特殊分类原则。

对本《规则》第六条中列出的十二项特殊分类原则,依次按照“通用要求”、“按第三类管理”、“按第三类或第二类管理”和“按第二类管理”的顺序,进行了归类和排序。修改内容包括:

1. 将原《分类规则》中“同一产品如果使用目的和作用方式不同,分类应该分别判定”、“作用于人体几个部位的医疗器械,根据风险高的使用形式、使用状态进行分类”和“如果一个医疗器械可以适用二个分类,应采取最高的分类”这三项分类原则,归纳概括为“如果同一医疗器械适用两个或者两个以上的分类,应当采取其中风险程度最高的分类”。

2. 增加了对器械包类产品的分类原则,明确“由多个医疗器械组成的医疗器械包,其分类应当与包内风险程度最高的医疗器械一致”,以满足对器械包类产品分类管理的需要。

3. 修改了原《分类规则》中“附件单独进行分类”的内容,强调对可作为附件的医疗器械进行分类时,必须考虑附件对配套的主体医疗器械安全性有效性的影响,而不应只考虑附件的情况单独分类。如果附件对配套主体医疗器械有重要的影响,附件的分类不应低于配套主体医疗器械的分类。

4. 删除原《分类规则》中“与其他医疗器械联合使用的医疗器械,应分别进行分类”的表述,以消除歧义,明确每个医疗器械均为单独分类。

5. 删除原《分类规则》中“控制医疗器械功能的软件与该医疗器械按照同一类别进行分类”的表述,因为符合医疗器械定义的软件分为“嵌入式软件”和“独立软件”,而“嵌入式软件”与其配套使用的硬件按一个医疗器械产品进行注册管理,无需单独分类;因此,本《规则》参考国际医疗器械监管机构论坛(IMDRF)指南,增加了“独立软件”的定义,并在附件分类判定表中增加了独立软件列项。

6. 根据目前分类现状,还增加了药械组合产品、医用敷料、矫形器械等产品遵循的分类原则。

(六)按照新《条例》所确定的动态调整分类的要求,将原《分类规则》第六条中医疗器械风险程度发生变化及管理类别调整的内容,单独列出一条,即本《规则》在第八条规定,“国家食品药品监督管理总局根据医疗器械生产、经营、使用情况,及时对医疗器械的风险变化进行分析、评价,对医疗器械分类目录进行调整”。

(七)原《分类规则》的第七条为分类工作主管部门及分类程序的规定,根据修订讨论中的意见,本《规则》不再重复新《条例》中已经明确规定的总局制定医疗器械分类规则及尚未列入分类目录的医疗器械的分类申请程序的内容;同时,根据改革发展的需要,本《规则》第九条规定“国家食品药品监督管理总局可以组织医疗器械分类专家委员会制定、调整医疗器械分类目录”。

(八)鉴于自2007年开始,除用于血源筛查和含有放射性核素外的体外诊断试剂已纳入医疗器械管理,2014年总局第5号令《体外诊断试剂注册管理办法》等文件中对体外诊断试剂的分类已经做了规定,因此,本《规则》增加了第七条“体外诊断试剂按照有关规定进行分类”。

(九)对原《分类规则》第八条中的用语、释义及其顺序进行了修订。

本《规则》将术语定义调整至第三条,删除了“风险”、“表面接触器械”和“中枢循环系统”等在分类判定表中不使用的用语。参照欧盟、国际医疗器械监管机构论坛(IMDRF)指南等有关分类的情况,细化了“侵入器械”、“植入器械”的内容,增加了“皮肤”、“腔道(口)”、“创伤”、“组织”、“血液循环系统”、“中枢神经系统”、“具有计量测试功能的医疗器械”、“慢性创面”等用语的说明。

修改后,“侵入器械”是指,“借助手术全部或者部分通过体表侵入人体,接触体内组织、血液循环系统、中枢神经系统等部位的医疗器械,包括介入手术中使用的器材、一次性使用无菌手术器械和暂时或短期留在人体内的器械等。本规则中的侵入器械不包括重复使用手术器械。” 因此,侵入器械应当满足两个条件,一是借助“手术”手段,二是侵入体内,接触体内组织,主要包括介入手术中使用的器械、一次性使用无菌手术器械和暂时或短期留置于体内的器械等。根据侵入器械的定义,穿刺针、采血针、导尿管等不借助“手术”手段的器械、或者医用敷料等不侵入人体内的器械,均非“侵入器械”,这些器械在本《规则》中都有相应的分类途径判断分类。

由于本《规则》中“重复使用手术器械”在字面上也符合侵入器械的特征,但是为了便于准确进行分类判定,需要专门把重复使用手术器械作为一种单独的使用形式进行分类,因此,本《规则》还在“侵入器械”定义中明确排除了重复使用手术器械。

修改后,本《规则》中的“植入器械”是指,“借助手术全部或者部分进入人体内或腔道(口)中,或者用于替代人体上皮表面或眼表面,并且在手术过程结束后留在人体内30日(含)以上或者被人体吸收的医疗器械。”因此,该定义明确了植入器械必须同时符合两个条件,一是符合规定的“植入位置”,二是符合规定的“植入时间”,植入时间既包括留在人体内30日以上,也包括被人体吸收的情形。

从广义来讲,植入器械与侵入器械的范畴也有一定重合,但各自又有在分类上的特殊要求,植入器械强调在手术过程结束后留在人体内30日(含)以上或者被人体吸收,而侵入器械主要是暂时或短期使用,没有长期使用或者被吸收的情形。因此,本《规则》在无源接触人体器械项下将侵入器械与植入器械列为两种独立的使用形式,同时在分类判定表中,将侵入器械长期使用的栏目标为“-”、将植入器械的暂时使用和短期使用的栏目标为“-”(“-”代表无此情况),以便在分类判定中将侵入器械和植入器械区别开来。

(十)此外,按照正文修改内容,对本《规则》附件的医疗器械分类判定表也进行了相应调整。

本《规则》自2016年1月1日起施行,原《分类规则》(2000年4月5日原国家药品监督管理局令第15号)同时废止。

附原文

国家食品药品监督管理总局令第15号《医疗器械分类规则》已经2015年6月3日国家食品药品监督管理总局局务会议审议通过,现予公布,自2016年1月1日起施行。

局 长 毕井泉2015年7月14日

医疗器械分类规则

第一条 为规范医疗器械分类,根据《医疗器械监督管理条例》,制定本规则。

第二条 本规则用于指导制定医疗器械分类目录和确定新的医疗器械的管理类别。

第三条 本规则有关用语的含义是:

(一)预期目的指产品说明书、标签或者宣传资料载明的,使用医疗器械应当取得的作用。

(二)无源医疗器械不依靠电能或者其他能源,但是可以通过由人体或者重力产生的能量,发挥其功能的医疗器械。

(三)有源医疗器械任何依靠电能或者其他能源,而不是直接由人体或者重力产生的能量,发挥其功能的医疗器械。

(四)侵入器械借助手术全部或者部分通过体表侵入人体,接触体内组织、血液循环系统、中枢神经系统等部位的医疗器械,包括介入手术中使用的器材、一次性使用无菌手术器械和暂时或短期留在人体内的器械等。本规则中的侵入器械不包括重复使用手术器械。

(五)重复使用手术器械用于手术中进行切、割、钻、锯、抓、刮、钳、抽、夹等过程,不连接任何有源医疗器械,通过一定的处理可以重新使用的无源医疗器械。

(六)植入器械借助手术全部或者部分进入人体内或腔道(口)中,或者用于替代人体上皮表面或眼表面,并且在手术过程结束后留在人体内30日(含)以上或者被人体吸收的医疗器械。

(七)接触人体器械直接或间接接触患者或者能够进入患者体内的医疗器械。

(八)使用时限1.连续使用时间:医疗器械按预期目的、不间断的实际作用时间;2.暂时:医疗器械预期的连续使用时间在24小时以内;3.短期:医疗器械预期的连续使用时间在24小时(含)以上、30日以内;4.长期:医疗器械预期的连续使用时间在30日(含)以上。

(九)皮肤未受损皮肤表面。

(十)腔道(口)口腔、鼻腔、食道、外耳道、直肠、阴道、尿道等人体自然腔道和永久性人造开口。

(十一)创伤各种致伤因素作用于人体所造成的组织结构完整性破坏或者功能障碍。

(十二)组织人体体内组织,包括骨、牙髓或者牙本质,不包括血液循环系统和中枢神经系统。

(十三)血液循环系统血管(毛细血管除外)和心脏。

(十四)中枢神经系统脑和脊髓。

(十五)独立软件具有一个或者多个医疗目的,无需医疗器械硬件即可完成自身预期目的,运行于通用计算平台的软件。

(十六)具有计量测试功能的医疗器械用于测定生理、病理、解剖参数,或者定量测定进出人体的能量或物质的医疗器械,其测量结果需要精确定量,并且该结果的准确性会对患者的健康和安全产生明显影响。

(十七)慢性创面各种原因形成的长期不愈合创面,如静脉性溃疡、动脉性溃疡、糖尿病性溃疡、创伤性溃疡、压力性溃疡等。

第四条 医疗器械按照风险程度由低到高,管理类别依次分为第一类、第二类和第三类。

医疗器械风险程度,应当根据医疗器械的预期目的,通过结构特征、使用形式、使用状态、是否接触人体等因素综合判定。

第五条 依据影响医疗器械风险程度的因素,医疗器械可以分为以下几种情形:

(一)根据结构特征的不同,分为无源医疗器械和有源医疗器械。

(二)根据是否接触人体,分为接触人体器械和非接触人体器械。

(三)根据不同的结构特征和是否接触人体,医疗器械的使用形式包括:

无源接触人体器械:液体输送器械、改变血液体液器械、医用敷料、侵入器械、重复使用手术器械、植入器械、避孕和计划生育器械、其他无源接触人体器械。

无源非接触人体器械:护理器械、医疗器械清洗消毒器械、其他无源非接触人体器械。

有源接触人体器械:能量治疗器械、诊断监护器械、液体输送器械、电离辐射器械、植入器械、其他有源接触人体器械。

有源非接触人体器械:临床检验仪器设备、独立软件、医疗器械消毒灭菌设备、其他有源非接触人体器械。

(四)根据不同的结构特征、是否接触人体以及使用形式,医疗器械的使用状态或者其产生的影响包括以下情形:

无源接触人体器械:根据使用时限分为暂时使用、短期使用、长期使用;接触人体的部位分为皮肤或腔道(口)、创伤或组织、血液循环系统或中枢神经系统。

无源非接触人体器械:根据对医疗效果的影响程度分为基本不影响、轻微影响、重要影响。

有源接触人体器械:根据失控后可能造成的损伤程度分为轻微损伤、中度损伤、严重损伤。

有源非接触人体器械:根据对医疗效果的影响程度分为基本不影响、轻微影响、重要影响。

第六条 医疗器械的分类应当根据医疗器械分类判定表(见附件)进行分类判定。有以下情形的,还应当结合下述原则进行分类:

(一)如果同一医疗器械适用两个或者两个以上的分类,应当采取其中风险程度最高的分类;由多个医疗器械组成的医疗器械包,其分类应当与包内风险程度最高的医疗器械一致。

(二)可作为附件的医疗器械,其分类应当综合考虑该附件对配套主体医疗器械安全性、有效性的影响;如果附件对配套主体医疗器械有重要影响,附件的分类应不低于配套主体医疗器械的分类。

(三)监控或者影响医疗器械主要功能的医疗器械,其分类应当与被监控、影响的医疗器械的分类一致。

(四)以医疗器械作用为主的药械组合产品,按照第三类医疗器械管理。

(五)可被人体吸收的医疗器械,按照第三类医疗器械管理。

(六)对医疗效果有重要影响的有源接触人体器械,按照第三类医疗器械管理。

(七)医用敷料如果有以下情形,按照第三类医疗器械管理,包括:预期具有防组织或器官粘连功能,作为人工皮肤,接触真皮深层或其以下组织受损的创面,用于慢性创面,或者可被人体全部或部分吸收的。

(八)以无菌形式提供的医疗器械,其分类应不低于第二类。

(九)通过牵拉、撑开、扭转、压握、弯曲等作用方式,主动施加持续作用力于人体、可动态调整肢体固定位置的矫形器械(不包括仅具有固定、支撑作用的医疗器械,也不包括配合外科手术中进行临时矫形的医疗器械或者外科手术后或其他治疗中进行四肢矫形的医疗器械),其分类应不低于第二类。

(十)具有计量测试功能的医疗器械,其分类应不低于第二类。

(十一)如果医疗器械的预期目的是明确用于某种疾病的治疗,其分类应不低于第二类。

(十二)用于在内窥镜下完成夹取、切割组织或者取石等手术操作的无源重复使用手术器械,按照第二类医疗器械管理。

第七条 体外诊断试剂按照有关规定进行分类。

第八条 国家食品药品监督管理总局根据医疗器械生产、经营、使用情况,及时对医疗器械的风险变化进行分析、评价,对医疗器械分类目录进行调整。

第九条 国家食品药品监督管理总局可以组织医疗器械分类专家委员会制定、调整医疗器械分类目录。

第十条 本规则自2016年1月1日起施行。2000年4月5日公布的《医疗器械分类规则》(原国家药品监督管理局令第15号)同时废止。

来源:CFDA

为你推荐

资讯

资讯 携手共绘“个性化近视手术”新蓝图:爱尔眼科与爱尔康启动100家医院全光塑技术战略合作

双方将以技术共享为核心,以人才培养为支撑,以科研协作为纽带,全力推进屈光手术标准化诊疗体系建设,加速前沿技术在临床领域的普及应用

文/ 屈慧莹 2025-04-19 23:35

资讯

资讯 CDE:简化港澳已上市传统口服中成药内地上市注册审批申报资料及技术要求

允许香港、澳门特区本地登记的生产企业持有,并经香港、澳门特区药品监督管理部门批准上市且在香港、澳门特区使用15年以上,生产过程符合药品生产质量管理规范(GMP)要求的传统...

2025-04-18 18:54

资讯

资讯 君德医药完成近亿元A轮融资,加速推进创新药械组合平台建设与产品上市

本轮融资主要用于首个减重口服器械的注册及生产销售,以及加速多个核心创新药械组合技术平台的产品管线研发进程。

2025-04-18 14:34

资讯

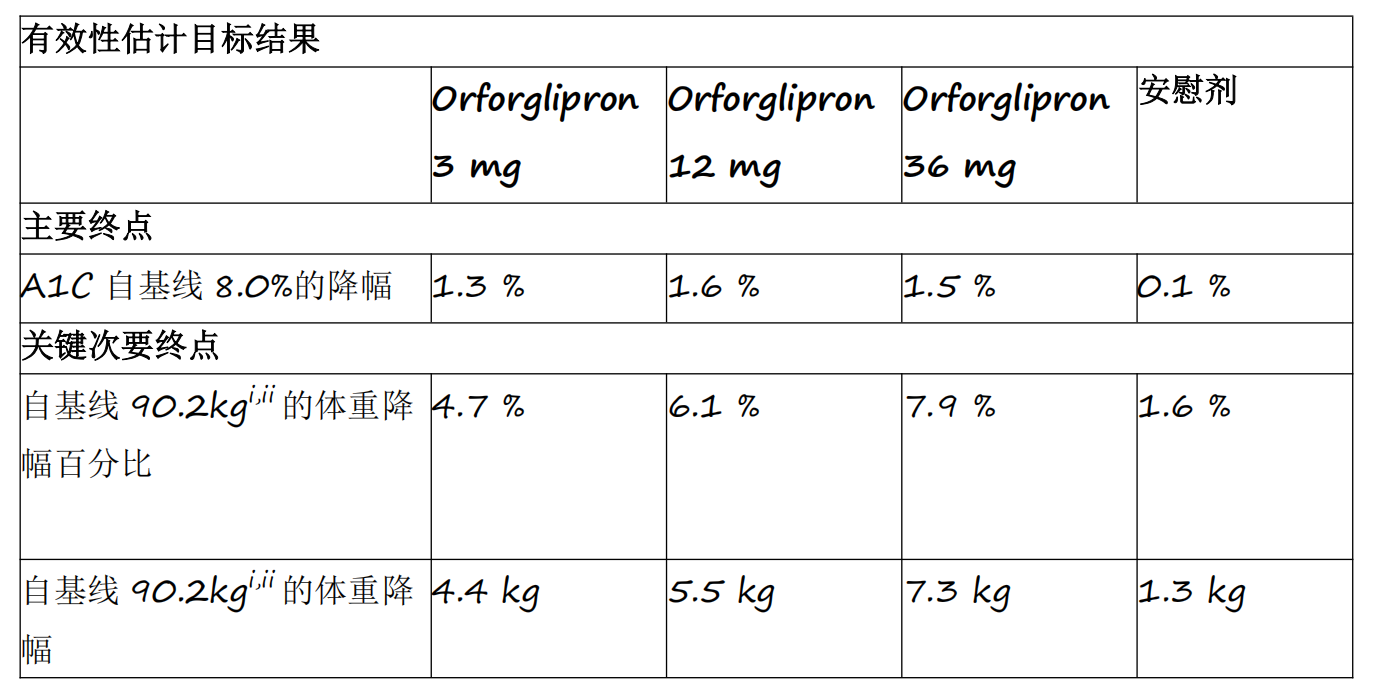

资讯 礼来首个小分子口服GLP-1RA药物orforglipron 3期临床研究成功

Orforglipron是首个成功完成3期临床研究的小分子GLP-1类药物,各剂量组平均A1C降幅为1 3%至1 6%

2025-04-18 14:12

资讯

资讯 WSOPRAS 2025落幕:中国眼整形闪耀国际舞台,李冬梅教授代表爱尔眼科获2027年大会主办权

4月10日至12日,世界眼整形重建外科学会(WSOPRAS)2025年国际峰会在土耳其伊斯坦布尔盛大举行。

文/李林 2025-04-18 09:27

资讯

资讯 华东医药2024年报出炉,营收超400亿,创新产品密集上市

报告显示,2024年公司合计实现营业收入419 06亿元,同比增长3 16%;实现归母净利润35 12亿元,同比增长23 72%,实现扣非归母净利润33 52亿元,同比增长22 48%。

2025-04-17 21:18

资讯

资讯 讯飞医疗与爱奥乐医疗联合首发AI血压计,开启高血压管理新时代

4月11日,在备受瞩目的乌镇健康大会上,讯飞医疗与爱奥乐医疗联合首发AI血压计,作为行业首款搭载医疗大模型的AI血压计,引领家用医疗器械从单一检测工具进化为全周期健康管理解...

2025-04-17 20:34

资讯

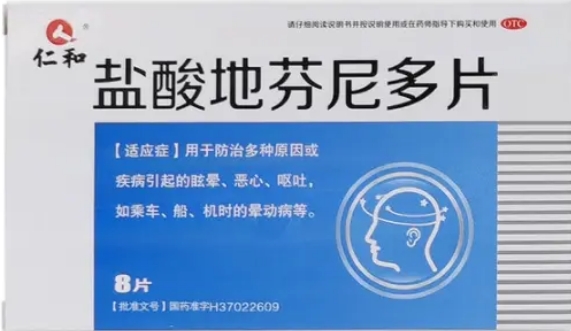

资讯 又一款常用药物被暂停采购资格

近日,上海阳光采购网发布通知,因未按要求调整药价,自2025年4月15日24时起暂停仁和堂药业有限公司盐酸地芬尼多片(25mg*12片 板 盒,铝塑)采购资格。

2025-04-17 15:29

资讯

资讯 超16亿元,达仁堂“清仓”中美史克

日前,达仁堂发布公告称,公司拟分别向赫力昂(中国)、Haleon CH SARL(简称“赫力昂(英国))转让所持有的中美天津史克制药有限公司(简称“中美史克”)4 6%股权份额、7...

2025-04-17 15:08

资讯

资讯 上海发布10款重点监控品种

根据上海此前发布的相关规则,医疗机构根据市场供需情况在阳光采购平台采购药品是,“红黄绿线”议价将实时提醒采购产品的价格是否存在问题,从而保证临床需求,并避免不合理调价。

2025-04-16 22:15

资讯

资讯 马斯克称今年将首次在人体植入“盲视”设备,让失明者重见光明

4月初,马斯克在多个场合宣布,公司计划于今年底首次在人体内植入名为“Blindsight(盲视)”的脑机接口设备,目标是让完全失明者重见光明。

2025-04-16 14:28

资讯

资讯 诺令生物完成数亿元人民币C轮融资,加速出海步伐和多元化产品布局

本轮融资将主要用于核心产品“便携式一氧化氮(NO)吸入治疗仪”的产能扩充、全球化推广,以及围绕NO缓释与发生技术的创新管线研发

2025-04-15 17:12

资讯

资讯 扬帆出海正当时:Cytiva 为中国生物药企绘制全球合规航海图

峰会聚焦法规解读、国际监管环境、中国生物药企业出海案例等关键议题,通过专家分享和深入解读,为中国生物药企提供全球化战略指导和合规支持;

2025-04-15 17:00

资讯

资讯 全国肿瘤防治宣传周:礼来携手信达生物、和黄医药加速赋能本土医药创新

礼来携手本土合作伙伴信达生物、和黄医药齐聚上海,共话本土医药创新发展,探索加速惠及中国肿瘤患者的新模式

2025-04-15 16:27

资讯

资讯 ADC明星企业映恩生物港交所上市,开盘高开91.33%

上市首日,其股价开盘高开91 33%,随后涨幅迅速扩大至127 06%,午间收报214 80港元,市值突破178 66亿港元,成为近年来港股18A生物科技公司中最亮眼的IPO案例之一。

2025-04-15 13:19