2014年2月14日国家药物和食品监督管理局(SFDA)和卫计委联合出台了“关于加强临床使用基因测序相关产品和技术管理的通知”,我将这个通知称为叫停令,叫停令出台引起了全国相关行业、企业和研究单位的一片混乱,大家的理解不一致,普遍感到基因检测的严冬来临,更多的担心整个产业受到严重影响,不少人士对其中的通知解读不一,我从个人角度谈谈对这个叫停令的看法。

自从上世纪80年代基因检测遗传病研究开始以来,基因检测疾病取得了长足的发展,特别是人类基因组计划完成之后,基因组医学的迅猛发展,一批人类疾病相关的基因被揭示而后迅速用于了疾病的风险评估、预防、诊断和治疗,对人类的健康起到了不可替代的作用。近年来,随着深度测序技术的发展和应用,更多的遗传病和恶性肿瘤的基因诊断得到了迅速的推广和应用。因此,国家SFDA和卫计委应该首先为这样的局面叫好,大唱赞歌,这种局面是广大科学家和医学工作者以及企业人士辛勤努力的结果,是基因组医学蓬勃发展的成果,是人类自然科学和社会发展的必然趋势,我们应该珍惜这个来之不易的大好局面。

从基因检测的大环境以及SFDA和卫计委的职责而言,对包括基因测序在内的中国基因检测临床应用进行管理和规范,出台一些加强管理的政策,是可以理解的。 目前,中国,甚至世界范围内基因检测应用临床确实有一些乱象,有些地方甚至很是混乱,企业的自主市场行为会对临床的应用产生复杂的效应,在缺乏监管的情况下,各家公司发展良莠不齐,收费、检测标准都有所差别。从长期来看,国家SFDA和卫计委出台相关的管理规定是必须的,有利于这个行业的长期发展, 但是出台什么样的管理规定就需要好好的考虑和讨论了。

无论如何,国家层面的管理规定其目的应该是推动基因组医学临床转化,更好的为患者造福,促进基因检测行业的发展,出台什么样的文件,采取什么的方法进行管理,应该广泛听取方方面面的意见,至少要有一个讨论稿让社会进行讨论,除了组织更多的专家讨论之外,通过舆论吹风引导,让老百姓理解和认可这个规范的整顿,然后逐步规范,人性化一些,给出一个时间表,而不是一下子简单的叫停,这样除了显示SFDA和卫计委的威风还有什么呢?

从内容上看,该叫停令主要是对基因测序的形式进行管理,包括基因测序的仪器,试剂,分析软件等,这些实际上只是形式,是产品的外在,基因检测的核心不是基因检测方法而是基因本身,对什么基因进行测序,测序的科学意义和临床价值是什么,什么样的基因可以进行检测,能够对疾病起到风险评估、预防、诊断和治疗的指导作用? 这些问题,在叫停令中没有任何涉及,也就是说,对于产品的管理只是在包装上提要求,而不是对内容进行要求,至少不够重视,有舍本逐末,丢西瓜而捡芝麻之嫌;

我们知道,虽然有不少研究发现了基因与疾病的作用,疾病的复杂性决定了基因的复杂性,在不同类型的疾病中,基因的作用不一样,单基因遗传病中单一的基因发挥的作用比较大,一旦研究确定,用于临床的检测比较容易一些,包括肿瘤在内的复杂多基因病的基因研究就比较复杂,因此,不能简单的根据一些文献就直接将基因检测用于临床,这个需要深入的研究和不同单位的相互验证,需要申请评审,每个基因检测的临床价值和意义需要专业的科学家进行评审,国际上有一些机构将基因检测的临床应用根据其科学性和成熟度不同分为ABCD四类,其中A类是科学上明确的,具有重要的科学指导意义的,B类次之,D类就没有临床应用价值,这里我就不举例说明了。当然,这些评估具有种族特异性,不能随便照搬,需要国家SFDA和卫计委组织专家进行中国人群中这些疾病的基因检测的科学性进行论证。在这一点上,虽然在申报的材料中一般要求提供其科学性的依据,但往往不是重点,或者说评审专家也难以一时辨别,重点反而集中在如何进行基因检测的方法-“医疗器械”方面去了,从这次叫停令中也可以看出端倪。

国家科技部和卫计委等部门需要对于基因组医学成果的临床转化进行整体规划,总体布局,并给予更多的项目投入,也鼓励民间机构对这类研究给予更多的支持,鼓励转化医学研究者踊跃申请。

从管理要求来看,叫停令依然是按照过去的管理要求,按照《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械注册管理办法》、《体外诊断试剂注册管理办法(试行)》等规定,基因测序诊断产品(包括基因测序仪及相关诊断试剂和软件),应作为医疗器械管理,并应按照《医疗器械监督管理条例》及相关产品注册的规定申请产品注册;这个或许是一个最为简单和机械的管理办法,注重形式不重内容的管理办法,没有考虑到基因组医学和基因测序发展的特征和现状,应该根据基因组医学和基因测序发展的特点来量身定制作一个好的管理模式。美国除了FDA对基因检测仪器和相关试剂进入临床进行审批,如对DNA测序仪,定量PCR仪等,没有获得批准的仪器不得进入医院检测。在FDA认证之外,美国还有一项临床实验室改进修正案(Clinical Laboratory Improvement Amendments)标准,只要对应实验室的人员执照齐全,而且通过了政府认证的严格质量管理,就可以对外提供自己验证过的收费临床服务。

这次叫停令中也提到了“国家卫生计生委负责基因测序技术的临床应用管理。国家卫生计生委确定的基因测序临床应用试点单位,可以按照医疗技术临床应用管理的相关规定试用基因测序产品,并做好相应技术的验证与评价”,这部分说明叫停令之后是要有试点单位进行基因测序产品的验证与评价的,我们很是关心如何确立试点单位,试点单位又将对哪些基因测序产品进行验证与评价?如何进行验证和评价? 只局限在基因测序的方法吗(仪器,试剂等),对于人类众多疾病的各种基因检测内容(不是方法手段)的科学性验证需要多少家单位进行? 据说,卫计委已经确定几家试点单位,不知道这些代表性试点单位是如何选出来的?如果试点单位在业内并不具有代表性,又与卫计委领导有千丝万缕联系就不好了。一位长期从事医学遗传学研究,从事遗传病的基因检测和DNA测序研究的前辈说医学遗传学家在其中介入很少,希望公开这些临床试点单位的名称和入选的理由,我们期待中国遗传学会和中华医学会医学遗传学分会的专家能够积极建言献策,不要沉默。

在叫停令中,叫停的是包括产前基因检测在内的基因测序相关产品和技术,因此二代测序技术,普通的一代测序技术均包括在内,这一点上,叫停令至少是含糊不清,不够明确的。 目前市场上比较引人关注的是利用二代测序进行孕妇外周血唐氏综合症的产前筛查,相关的争议也是由此而引发,国家药监局也多次对该检测下了叫停令,这次叫停令波及到所有基因测序诊断产品和技术,真是城门失火,殃及池鱼。第二代测序技术目前是新涌现出来的技术,临床应用和推广还需要进一步验证,但是第一代DNA测序技术(Sanger测序)已经非常成熟,国际上已经普遍应用临床,我国也一直将基因测序作为基因诊断的金标准,任何基因诊断的方法需要DNA测序来验证其真伪,国家卫计委批准的临床检测项目中也可以查到不少遗传病和传染病的基因测序检查,当地的地市物价局均有明确的收费标准。

再者,如果基因检测的金标准-第一代测序需要叫停,那么其他的基因检测产品是不是需要重新审批?因为这些产品的依据没有得到国家的审批啊,我们又怎么能够相信基因芯片等基因杂交技术及其相关产品呢? 因此,叫停令无论如何也应该不包含第一代基因测序的产品和技术吧,希望国家SFDA和卫计委能够明确解释说明。

至于自主的知识产权,这是一个很有玄机的问题,一般而言,任何一个基因检测产品均会涉及多方面的知识产权,没有一家单位有完整的全部的知识产权,这一点希望能够适当的放开,否则这就是一个死结,有人说,如果这样,就只能有某1家公司能够获得未来的临床审批了,这些议论也不是空穴来风吧。如果每一个申请的产品能够明确相关的知识产权,以及明确说明如何利用和购买这些知识产权的所有权或者使用权,也就可以了吧。 大量的基因检测的科学性,临床意义是全世界科学家和医学工作者研究的结果,知识产权不可能为一家企业或者公司垄断,而基因检测仪器大多是海外公司花巨资研发,我们一直在购买他们的仪器,试剂用于研究和临床开发,原始的创新很少,这一点上,我们要引起高度重视,国家也在出台政策,推动和加强重大科学仪器的研发。 在基因检测产品研究开发的过程中也会形成一些知识产权,这是每个申请单位必须具备的。 因此,我个人认为,知识产权很重要,但是希望完整的知识产权这一点不是目前叫停令扼杀小型公司的杀手,至于知识产权的纠纷可以由市场和法院来解决,侵权者一定会得到法律的裁减。

目前的叫停令是对医疗机构而言的,对社会化的大众的基因检测有无约束力? 在当今,包括基因测序在内的基因检测已经广泛开展,不再仅仅局限与临床,一些健康管理机构,基因检测公司纷纷推出了各种的基因检测项目,这些项目与临床的检验相比,更加混乱,更加需要规范,希望以此为契机,是否有相关的部门出台一些政策法规对社会化的基因检测进行梳理、整顿和规范?

包括基因测序在内的基因检测结果解读不是靠计算机就可以完成的,这需要专业的人士正确的回答,遗传咨询门诊在我国也还是局限在妇产科辅助生殖等部门,在其他的科室中,遗传咨询还很少见,未来的医生应该具有一定的遗传和基因检测的知识,遗传咨询师的培训和教育是国家重要的环节,没有正确的解读和咨询,就不可能将基因检测真正造福人类。 希望遗传咨询师能够从基因检测开始得到良好的发展,遗传咨询师也不只是临床医生的专利,应该向社会化推广,走向社会,让他们能够为社会化的基因检测进行正确的解读。希望中国遗传学会和中华医学会医学遗传学分会承担起这方面的重责,组织更多的医学遗传学工作者为基因检测事业的发展作贡献。

作者简介:

卢大儒 遗传学家。泰州海陵区人。1965年7月出生,1984年毕业于江苏省泰州中学

1988年毕业于复旦大学生物工程系

1996年获复旦大学博士学位

现为复旦大学生命科学学院遗传学研究所教授、博士生导师,复旦大学生命科学学院学术委员会委员、现代人类学教育部重点实验室副主任、复旦大学内分泌与糖尿病研究所副所长、复旦大学运动医学中心副主任,中国第六届全国科协委员、中国遗传学会常务理事、中国环境诱变剂学会理事,中国民族学会理事、上海市遗传学会秘书长。

研究方向:

1 肿瘤分子流行病学研究,针对肺癌、脑胶质瘤等恶性肿瘤的发生发展和治疗进行大样本和多中心的肿瘤分子流行病学研究,筛选和鉴定遗传易感基因、治疗和预后相关基因,并进行深入的功能研究,对于恶性肿瘤的预防和个性化治疗具有重要意义。

2 糖尿病等代谢性疾病的分子遗传学和表观遗传学研究 围绕糖尿病开展胰岛素表达调控,胰腺发育分化,胰岛素抵抗机制及其干预和基因治疗等,在分子、细胞和动物水平进行遗传学和表观遗传学研究

3 基因检测和操作技术,熟悉并研究各种DNA分离纯化、DNA扩增、多种通量SNP检测、基因转染技术,开展基于纳米基因转染技术的基因治疗研究。

来源:转化医学网

为你推荐

资讯

资讯 带状疱疹疫苗“遇冷”,百克生物2024年净利润腰斩

近日,国内疫苗龙头企业百克生物发布2024年年报,数据显示,其报告期内实现营收12 29亿元,同比下降32 64%;归属于上市公司股东的净利润2 32亿元,同比下降53 67%。对于营收...

2025-04-23 12:59

资讯

资讯 重庆常用药联盟接续集采中选结果

近日,重庆常用药联盟接续集采中选情况公布,该联盟由重庆牵头,联合湖北、广西、海南、贵州、云南、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团等十省(区、市)开展的药品集中带量采...

2025-04-21 18:48

资讯

资讯 全周期智控慢病,诺和诺德与京东健康开启战略合作

2025年4月21日,全球领先的生物制药公司诺和诺德与京东健康在北京正式签署战略合作协议,标志着双方在糖尿病和体重管理领域的合作进入新阶段。依托诺和诺德百年深耕慢病领域的专...

2025-04-21 15:57

资讯

资讯 康方生物1类新药依若奇单抗上市申请获批,用于中重度斑块状银屑病成人患者

该药是我国第一个且唯一获批上市的IL-12 IL-23“双靶向”单克隆抗体新药,是康方生物自身免疫性疾病领域首个获批上市的一类新药。

2025-04-21 13:39

资讯

资讯 阿斯利康乳腺癌1类创新药卡匹色替片中国获批

该药适用于联合氟维司群用于转移性阶段至少接受过一种内分泌治疗后疾病进展,或在辅助治疗期间或完成辅助治疗后12个月内复发的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)...

2025-04-21 11:02

资讯

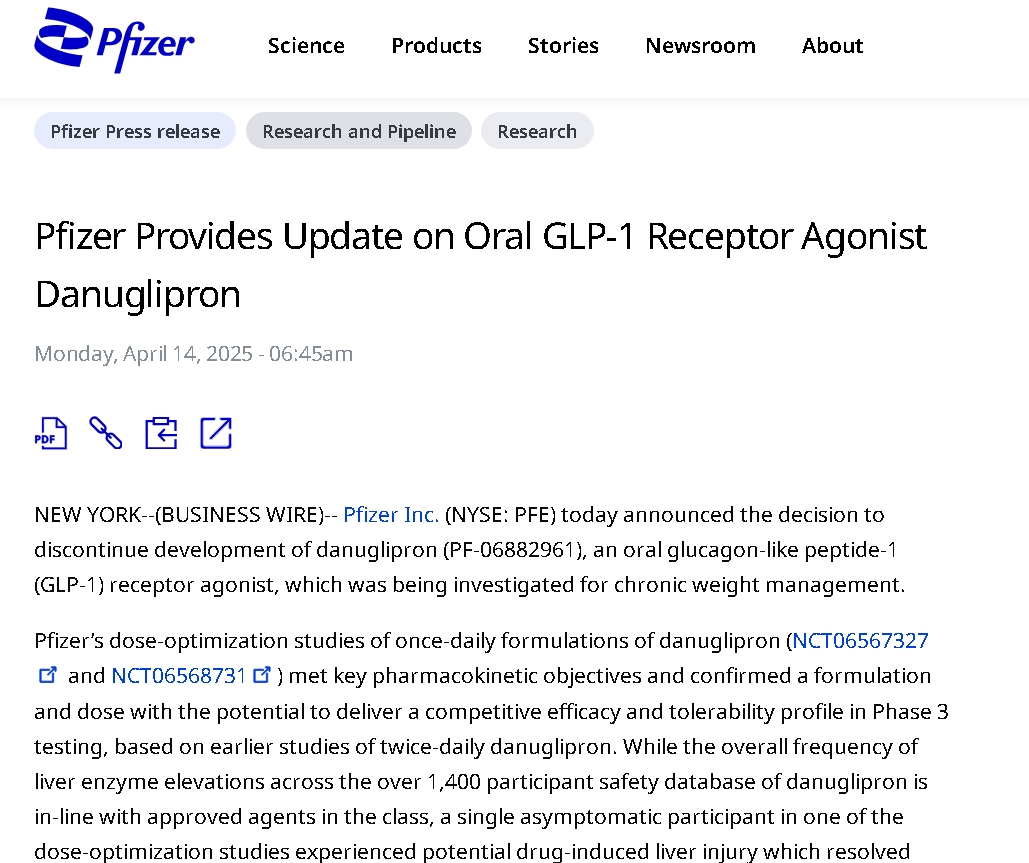

资讯 辉瑞宣布终止一款口服GLP-1减肥药的临床开发

近日,辉瑞在其官网宣布,决定终止开发口服胰高血糖素样肽-1受体(GLP-1R)激动剂Danuglipron(PF-06882961),原因系在一项有关用药剂量的临床试验中,一名患者出现了可能由该...

2025-04-21 10:29

资讯

资讯 福建省医保局印发单列门诊统筹支付医保药品目录(2024年版)

根据2024年6月发布的《福建省医保药品单列门诊统筹支付管理办法(试行)》,为了让参保患者无需住院、在门诊就医也能用上国家谈判药品、享受医保待遇,将适用于门诊治疗、使用周...

2025-04-20 13:34

资讯

资讯 首批中国消费名品名单,医药健康企业有哪些?

近日,工业和信息化部办公厅发布首批中国消费名品名单,分为中国消费名品名单和中国消费名品成长企业名单。首批中国消费名品名单共包括93个企业品牌和43个区域品牌。中国消费名...

2025-04-20 11:17

资讯

资讯 携手共绘“个性化近视手术”新蓝图:爱尔眼科与爱尔康启动100家医院全光塑技术战略合作

双方将以技术共享为核心,以人才培养为支撑,以科研协作为纽带,全力推进屈光手术标准化诊疗体系建设,加速前沿技术在临床领域的普及应用

文/ 屈慧莹 2025-04-19 23:35

资讯

资讯 CDE:简化港澳已上市传统口服中成药内地上市注册审批申报资料及技术要求

允许香港、澳门特区本地登记的生产企业持有,并经香港、澳门特区药品监督管理部门批准上市且在香港、澳门特区使用15年以上,生产过程符合药品生产质量管理规范(GMP)要求的传统...

2025-04-18 18:54

资讯

资讯 君德医药完成近亿元A轮融资,加速推进创新药械组合平台建设与产品上市

本轮融资主要用于首个减重口服器械的注册及生产销售,以及加速多个核心创新药械组合技术平台的产品管线研发进程。

2025-04-18 14:34

资讯

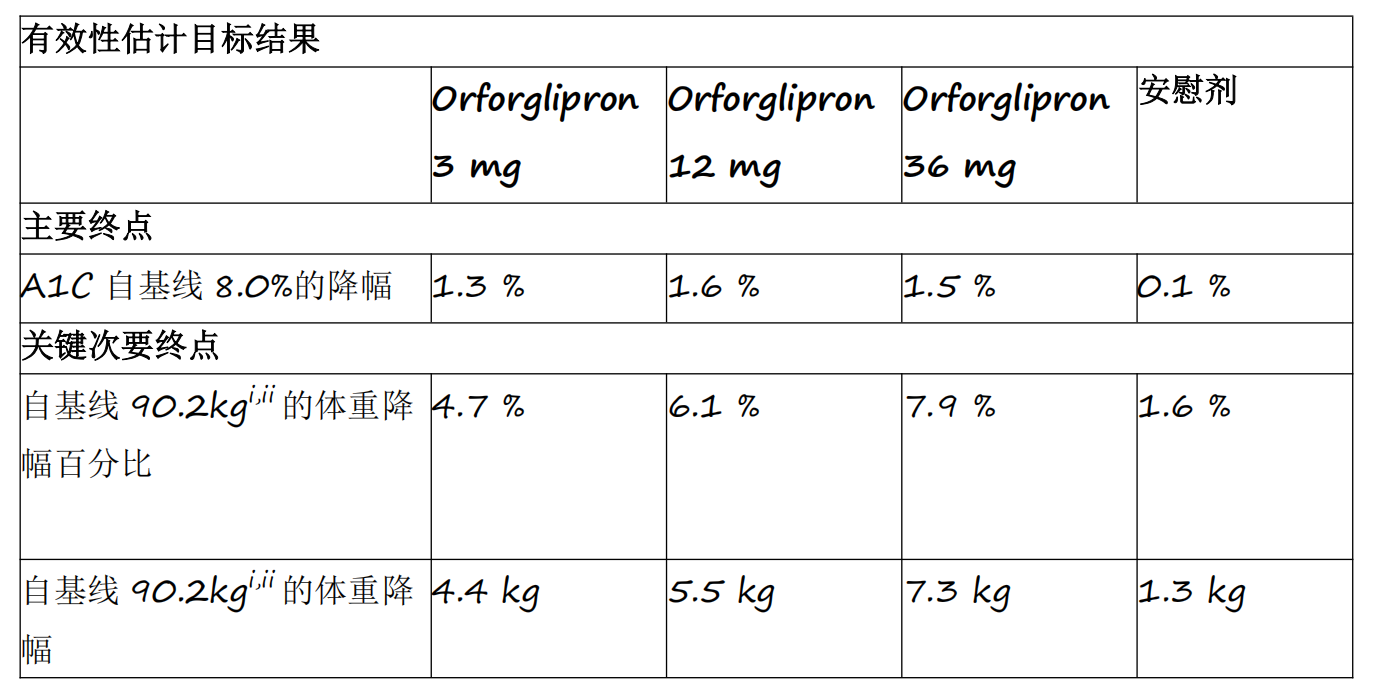

资讯 礼来首个小分子口服GLP-1RA药物orforglipron 3期临床研究成功

Orforglipron是首个成功完成3期临床研究的小分子GLP-1类药物,各剂量组平均A1C降幅为1 3%至1 6%

2025-04-18 14:12