我说一下推送本文的考虑。在线问诊在中国的发展已有五六年的时间,高潮低谷,跌宕起伏。一度人们认为,这已经是个没有前/钱景的领域。

但我们轻视了这个领域里创业者们的顽强生命力。从年初互联网医院掀起的高潮,到如今有付费问诊的持续探索,各家创业公司都是奋力探寻着政策的边界和市场的边界,极力扩充自己的生存空间。

近期我们看到的一点,就是丁香园在在线问诊领域的持续发力。其全力打造的在线付费问诊平台丁香医生,也展示了打破支付瓶颈的野心。

在线付费咨询一直是互联网医疗行业敢想不敢干的方向,这也是我推送本文的重要原因。“聪明”的读者会指出,这是一篇软文或pr文。我无意说服聪明的读者,因为自觉没有那么聪明。

这篇文章来自深度接触丁香园的行业人士。我认为,当丁香园在整个行业处于低潮期仍旧全力推出在线问诊产品,并且选择付费问诊这样一个方向时,了解他们如何分析判断这个市场以及方向选择的核心理由,是非常有价值的。

我希望重新唤起人们对在线问诊的热情,更多人继续思考和讨论这个行业的方向。毕竟这是一件可以让更多人受益的事情,值得更多努力。

谁来引领付费问诊浪潮

在线问诊,顾名思义,就是借助网络让远方医生进行问诊,是相对于面对面的问诊而言的。这种医患交流方式无论是在远去的PC时代,亦或是移动互联网时代,均是互联网医疗企业竞相追逐的焦点,甚至已成为入局玩家的“标配”业务。

一项从一开始就被以商业模式不清晰所诟病、有可能“赔钱赚吆喝”的“买卖”,在互联网一波又一波的浪潮下非但没有消弭,反而有星火燎原之势。

8月1日,财新健康点发布《消费升级,在线付费问诊时代开启》行业报告(以下简称《报告》)中,经过大量的市场调研和实地采访,发现互联网医疗企业的在线问诊业务正从免费模式全面向消费升级的付费模式转型。

在线问诊2.0时代——付费在线问诊的浪潮正在涌来。那么,在这个浪潮中谁能屹立潮头?

1. 不可逆转的付费趋势

他山之石,可以攻玉。我们不妨先来看看美国移动医疗市场的现状。数据显示,美国目前有半数的健康卫生系统在使用远程医疗,预期2018年使用远程医疗问诊的人数将增至700万人(来源: Telehealth Index: 2017 Comsumer Survey) 。

用户认同给美国移动医疗市场带来了勃勃生机。预计到2020年,美国的在线医疗市场规模将高达362亿美元。以美国本土已上市互联网医疗企业Teladoc为例,其在2016年的年报中显示:全年总收入达到了1.23亿美元,相比2015年大幅度提高了59.15%。

这家成立于2002年的远程医疗服务公司经过10多年的发展,目前已成长为美国规模最大、历史最久的远程医疗服务提供商。其平台上拥有3000多名经过委员会认证的医生和健康保健专家,平台上的医生响应时间缩短到10分钟以内。

更为关键的是这个数据:2016年,Teladoc完成了95.2万次远程医疗访问。平均下来,每天差不多2608个付费问题,每小时差不多108个问题。相比于国内很多企业动辄每天几十万个问题的pr口径,老美真是实在过头了啊!

但是,Teladoc每天这2000多个问题,都是有个人和机构付费的。Teladoc的收费模式主要有两种:一种会员制,每月缴纳固定费用,不限制问诊次数;另一种即按次收费。前者主要针对企业,为员工及其家属或其他收益人购买,后者针对零散的会员或客户。

然而与移动医疗发展先锋美国相比,中国市场因其特殊的医疗体制与资源禀赋,其发展趋势已走上了独具特色的路径。

纵观国内的几大问诊平台,基本上可以分为两类:一类是以平安好医生、好大夫在线、春雨医生等以免费为主的平台;另一类是以丁香医生、杏仁医生、腾爱医生等以付费为主的平台。

据财新健康点《报告》数据显示,在参与调研的720位移动医疗用户中,有37.50%倾向于免费问诊,11.67%倾向于付费问诊。关键在这一句:“超过五成的用户认为两者都可。”——是的,你的确没看错,现在连在线问诊都已进入了付费时代。

这当然比其他行业如最市场化的在线视频行业晚了不少。

2016年6月,爱奇艺宣布VIP会员数超过2000万,同年11月,腾讯也宣布会员数量突破2000万,12月,优酷宣布会员数量突破3000万。爱奇艺和优酷都表示,目前的视频网站的收入中,会员付费的收入与广告收入几乎达到了一比一,且会员付费有很大的增长趋势。

以只提供付费在线问诊服务的丁香医生平台来说,其负责人初洋在接受财新健康点记者采访时曾表示,从2016年7月至今的一年时间内,丁香医生平台上的付费咨询量保持每个月30%以上的增长率,呈一条持续上涨的曲线。

由此也可见得,在免费还是付费的问题上,从来都不是用户真正关心的问题。真正能笼络住用户的,只有高质量的医疗服务。

那么,究竟是怎样的一群人,愿意为在线问诊买单呢?根据各家平台提供的用户画像不难发现,“经济发达地区、女性”是被提及的最多的两个关键词。而在问诊量统计数据上,居前列的科室则相应集中在妇科、儿科、皮肤科、内科等。

2. 从免费到付费的难度

在互联网医疗或者在线问诊行业,用户的获取从来都是一个问题。因为,和出行、娱乐、外卖等行业相比,医疗虽然是刚需,但一来低频发生,再就是用户的在线教育尚未完成。根据CTR报告显示,近80%的网民尚未听说或者试用过在线找医生问诊。

换言之,在线问诊行业尚在一个很早期的阶段,需要参与的企业来共同完成用户教育工作。但即便如此,目前市场上已经出现了号称拥有过亿用户的互联网医疗企业。

可是,这种免费问诊很难构建起来一种完整的商业模式。不仅用户的每个问题,企业要补贴医生,而且还要负担获取的用户的推广成本。如此,一个问题的产生,企业就要负担两道成本。

同样,采取完全自雇医生全职来网上回答问题,除了负担近千名医生护士的人工成本,大范围推广也是现金消耗的利器。而且,通过免费吸引来的用户,是否能留下来,形成互联网行业常见的流量足够多然后寻找商业模式呢?

几乎不能。

因为生病是低频发生,而且敢于尝试的用户大都还年轻,在健康方面的需求有限,所以很难留下来。这也从目前很多互联网医疗企业极少公布自家的日活、月活、日问题等数据的原因。即便过亿用户,但日活和日问题量也确实羞于见人啊!

在这种情况下,在线问诊企业从免费向付费转型的难度可想而知。这和在线视频行业不一样还有一个品牌认知的因素在。按照经典的定位理论,免费问诊平台,在用户心中已经形成了一个认知定位——免费的。向付费平台转型,在问答质量没有明显提高(也确实很难有明显差异)用户心中会迷惑:为啥收钱了?

所以,摆在各大平台面前的是继续免费还是转型付费的问题。设想一下,如果C端用户愿意为在线问诊买单的基数足够大,那么事情就很简单了,平台直接抽成就是不错的商业模式。但显然,靠个体买单不是最优选项。上述Teladoc的财报也证实了这一点,大部分是企业买单。

会是保险公司吗?好像也不是。笔者悲观地认为,十年内,指望互联网医疗或者在线问诊控费的路径走不通。

当然,对创业公司来说,天生就是为了解决问题的。比如,在“百糖大战”之后,丁香园通过腾讯、礼来的三方合作,摸索出了让药企付费的慢病管理路径,虽然利润未必有多高,但终于有了可靠持续的付费方。

入局最晚的丁香医生,这个2016年在线问诊几乎都冷下来的时候,才高调进入的企业,采用的全部是付费模式:不付费,不能问。

初洋曾对此表示,团队正是在进行了大量调研后才发现,在线问诊是用户刚需,付费并不是门槛,进入的晚并不代表没有机会,“反而可以少踩些坑、少走些弯路。”

3. 医生争夺战,一道绕不开的难题

尽管各家平台切入在线问诊的方式各有不同,但有一个毋庸置疑的事实是:在线问诊业务的核心竞争力在于供给侧,即平台上的医生数量和质量。

谁掌握了大量而优质的医生资源,谁就能够在市场竞争中占得先机。就像引发特洛伊战争的那只美丽而充满诱惑的金苹果那样,各家平台关于医生资源的争夺从未停止。

目前,各平台上的医生数量有较大差异,从2000名到50万不等。医生来源虽各有不同,但笔者也发现了一些显著共性,比如,多数平台以主治医师与住院医师为中坚力量。

医生资源的大玩家丁香医生的母公司丁香园,这家从BBS时代就开始深耕医生群体的公司,历经17年发展旗下拥有200万的医生会员,是目前国内最大的医生平台。

也许正是基于此,丁香医生在招募医生方面才显得独树一帜:不开放注册。

笔者曾就这个问题与丁香医生负责人初洋有过探讨。他认为,丁香医生选择“好医生”的标准并不仅仅局限于专业技术过硬、医术高明,而是那些真的有意愿、有服务意识;表达能力好、擅长写科普文的医生,而这一群体也成为丁香医生问诊平台上的主力。

在丁香医生冷启动时,依托丁香园的医生资源库,精挑细选邀请了800名医生入驻。

这些原本就在各大社交平台上积累了大量粉丝和品牌影响力的“网红医生”,对丁香医生前期市场开拓起到了重要作用。

目前,丁香医生平台上尽管只有2万名左右的医生,但选拔条件却十分严苛,必须是三甲医院主治及以上医师,由专门的运营团队邀请入驻,并且医生池处于时时流动状态,不活跃的医生会被清退、符合条件的医生会被邀请。

这其实说明另外一个问题,就是医生这个供给侧,尤其是有意愿、有能力的医生供给,其实非常有限。虽然目前国内在线问诊的格局大局未定,但尚需完成用户教育的国内市场以及日趋激烈的医生资源争夺,依然是高悬在各家头顶的难题。

笔者认为,在线问诊行业由荒蛮时期的免费为主转向现在的付费兴起,一方面有消费升级的社会大环境因素影响;另一方面,这也是由于中国优质医生资源匮乏所带来的必然结果。

不过,在互联网医疗行业,从来都没有什么快车道,从付费在线问诊到提供更完善的在线医疗服务,依然有很长的路要走。

来源:健康智汇(微信号 jkzh001) 作者:二姨夫

为你推荐

资讯

资讯 医药如何数智化?医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)发布

研发推广一批智能制药设备、检测设备,开发一批“小快轻准”医药工业软件或系统。支持创建医药工业数智技术应用验证与中试平台,集成推进共性技术攻关、软硬件适配验证测试、计...

2025-04-24 18:26

资讯

资讯 全球顶尖专家共话尿路上皮癌诊疗领域的新突破——第三届泌尿肿瘤临床研究大会会后会成功举办

2025年4月24日,北京——,“第三届泌尿肿瘤临床研究大会会后会”在北京成功举办。本次会议以“全球专家共话尿路上皮癌”为主题,汇聚了来自中外的顶尖泌尿肿瘤专家,围绕尿路上...

2025-04-24 16:26

资讯

资讯 全国预防接种日:“健康中国家,疫苗护万家”健康社区“免疫行动”促进计划启动

由新华网主办,中国医药卫生文化协会疫苗与健康分会、《中国社区医师》杂志联合支持的“健康中国家,疫苗护万家——健康社区‘免疫行动’促进计划”于4月23日在北京正式启动。

2025-04-24 14:07

资讯

资讯 带状疱疹疫苗“遇冷”,百克生物2024年净利润腰斩

近日,国内疫苗龙头企业百克生物发布2024年年报,数据显示,其报告期内实现营收12 29亿元,同比下降32 64%;归属于上市公司股东的净利润2 32亿元,同比下降53 67%。对于营收...

2025-04-23 12:59

资讯

资讯 重庆常用药联盟接续集采中选结果

近日,重庆常用药联盟接续集采中选情况公布,该联盟由重庆牵头,联合湖北、广西、海南、贵州、云南、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团等十省(区、市)开展的药品集中带量采...

2025-04-21 18:48

资讯

资讯 全周期智控慢病,诺和诺德与京东健康开启战略合作

2025年4月21日,全球领先的生物制药公司诺和诺德与京东健康在北京正式签署战略合作协议,标志着双方在糖尿病和体重管理领域的合作进入新阶段。依托诺和诺德百年深耕慢病领域的专...

2025-04-21 15:57

资讯

资讯 康方生物1类新药依若奇单抗上市申请获批,用于中重度斑块状银屑病成人患者

该药是我国第一个且唯一获批上市的IL-12 IL-23“双靶向”单克隆抗体新药,是康方生物自身免疫性疾病领域首个获批上市的一类新药。

2025-04-21 13:39

资讯

资讯 阿斯利康乳腺癌1类创新药卡匹色替片中国获批

该药适用于联合氟维司群用于转移性阶段至少接受过一种内分泌治疗后疾病进展,或在辅助治疗期间或完成辅助治疗后12个月内复发的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)...

2025-04-21 11:02

资讯

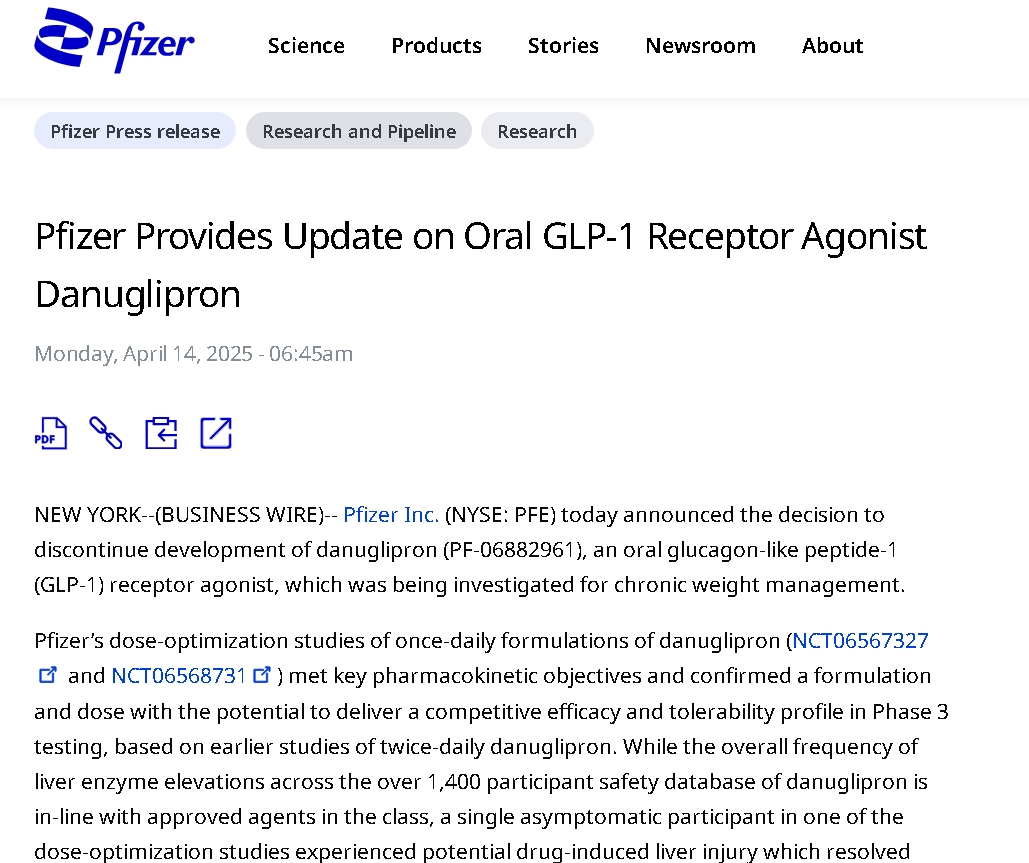

资讯 辉瑞宣布终止一款口服GLP-1减肥药的临床开发

近日,辉瑞在其官网宣布,决定终止开发口服胰高血糖素样肽-1受体(GLP-1R)激动剂Danuglipron(PF-06882961),原因系在一项有关用药剂量的临床试验中,一名患者出现了可能由该...

2025-04-21 10:29

资讯

资讯 福建省医保局印发单列门诊统筹支付医保药品目录(2024年版)

根据2024年6月发布的《福建省医保药品单列门诊统筹支付管理办法(试行)》,为了让参保患者无需住院、在门诊就医也能用上国家谈判药品、享受医保待遇,将适用于门诊治疗、使用周...

2025-04-20 13:34

资讯

资讯 首批中国消费名品名单,医药健康企业有哪些?

近日,工业和信息化部办公厅发布首批中国消费名品名单,分为中国消费名品名单和中国消费名品成长企业名单。首批中国消费名品名单共包括93个企业品牌和43个区域品牌。中国消费名...

2025-04-20 11:17