在医学院里,有一则流传很广的“故事”:一名实习医生把听诊器覆在某位年轻女病人的胸前做例行的听诊。教授发现他拿听诊器的手不住在病人胸前滑动,好像“听”的煞有介事,但他听诊器的听筒却没有附在耳朵上,而是挂在肩后。故事的结局是这个实习医师被赶出了医院。

偶尔,我会把这个故事讲给其他学院的朋友听。有些人在听完后会露出诡秘的笑容,说:“嘿,读医学院真有趣。”

有趣吗?我在第一次听到这个故事时,也觉得很有趣,不过因为“可怜身是眼中人”,所以还有“天将降大任于斯人也,必先苦其心志”的戒惧感,有趣也只是因戒惧而自觉有趣而已。

当初在妇科病房的检查室,我经常会想起这个故事。当时我和另两位实习医师及三位住院医师斜靠在墙壁上,一天将过去了,也许大家都觉得很累,或闭目养神,或陷人各自的沉思中。总住院医师坐在前面检查台下的板凳上,正聚精会神地检查一位卵巢肿瘤的病人。

每天新住院的病人,通常都是在这个时间被带到检查室来检查。刚刚检查的是一位外阴癌病人,大家都探头去看了一下,看看她的癌长得是何形状,然后又回来靠在墙壁上,事情就是这样,几乎已经成了每天的例行公事。

记得当初在内科看初诊时,几个同学分看几个病人,并没有一定顺序,有些人就喜欢早点去,从送来的病历中挑一二十岁的女病人来看,因为我经常晚到,看的往往是剩下来的男病人或六、七十岁的老太婆。但这也许是“各得其所”,在当时,检查女病人时总令我觉得为难,问完病历后,拿起听诊器,向病人说:“听一听胸部。”有的病人会拉起上衣,有的打开一个钮扣,有的则原位不动,表示“你这样听就可以了”,我只好听多少算多少,结果受到教授的指责。我明知这样做对病人不好,对自己也不好,但总觉得“你把上衣拉上去一点好吗?我这样听不清楚”这句话无法说得流利,还是不说的好。

两年后的今天,敏感而羞涩的我已被磨练成忙而世故的医师。

“你月经如何?”已经像“你胃口好吗?”一样成为家常话。

“你性交后出血,多久了?一个月性交几次?每次都出血吗?出血量多少?”我会马不停蹄地问,我要收集的是有关疾病的详细资料,看到的也只是病、病、病!当她穿好衣服,走出检查室时,她又成为我普通印象中的“女人”,也许是和我母亲年龄相若的女人,她可能提起一个和我同样年龄的儿子,想做某种比较,我会笑着说:“当医师很辛苦哪!”

这就是成长吗?抑或是一种职业的疲乏?好像弹性疲劳一般,本来紧绷的弹簧,在经过长期的伸延,变得松松散散的,对女人的看法也就这样变得松松散散的。

总住院医师检查完病人,转过头来,挥手叫我过去检查,因为这位卵巢肿瘤病人是我的病人,我早上才问过她的病历。我把背一弓,脱离墙壁,走到病人弓起张开的两腿间,总住院医师在旁告诉我怎样检查及可能有什么发现。我戴上手套,依样画葫芦检查一番,在双手里外按压之间,似乎有一肿块存在。我从病人身上学到了我应该学到的东西。当我放开压在病人小腹上的手时,发现她的肚脐眼里有很多污垢,这与疾病无关,但多少会影响我对某些事情的看法。

检查完后,我又回到原位,把背靠在墙壁上。病人慢慢从检查台上下来,在总住院医师的嘱咐声中,慢慢穿上衣服,然后慢慢走出去。

病人全部检查完后,已接近五点。我回宿舍休息一下,到楼下餐厅吃饭,意外发现那位卵巢肿瘤病人也在餐厅吃饭。她从餐桌上站起来,向我介绍她先生,然后告诉他先生说:“这是王医生。”

“请多多照顾。” 她先生说。

我微微点了点头,波澜不惊,已从当初羞涩的实习生转变成现在成熟老练的模样。

医谷链

来源:关于我们 作者:二军大

为你推荐

资讯

资讯 复宏汉霖私有化计划失败,将保留H股上市地位

宣布其关于吸收合并及私有化复宏汉霖(02696 HK)的特别决议案未获通过,因此吸收合并计划将不予实施,复宏汉霖将继续保留H股上市地位。

2025-01-23 10:57

资讯

资讯 国家药监局:关于简化港澳已上市传统口服中成药内地上市注册审批的公告

本公告适用于由香港、澳门特区本地登记的生产企业持有,并经香港、澳门特区药品监督管理部门批准上市且在香港、澳门特区使用15年以上,生产过程符合药品生产质量管理规范(GMP)...

2025-01-22 17:48

资讯

资讯 国家医保局21日上海调研交流提纲

国家医保局决定1月21日由国家医保局负责同志带队,联合卫生健康、工业信息化、药品监管部门,赴上海当面听取相关委员、专家关于药品集采政策及中选产品质量保障的意见建议,并重...

2025-01-20 21:41

资讯

资讯 一款国产肺癌药物2024年大卖超30亿元

日前,艾力斯发布了2024年业绩预告,数据显示,该公司预计2024年度实现营业收入35 5亿元,比上年同期增加15 32亿元,同比增加75 90%;预计实现归属于母公司所有者的净利润为1...

2025-01-20 20:47

资讯

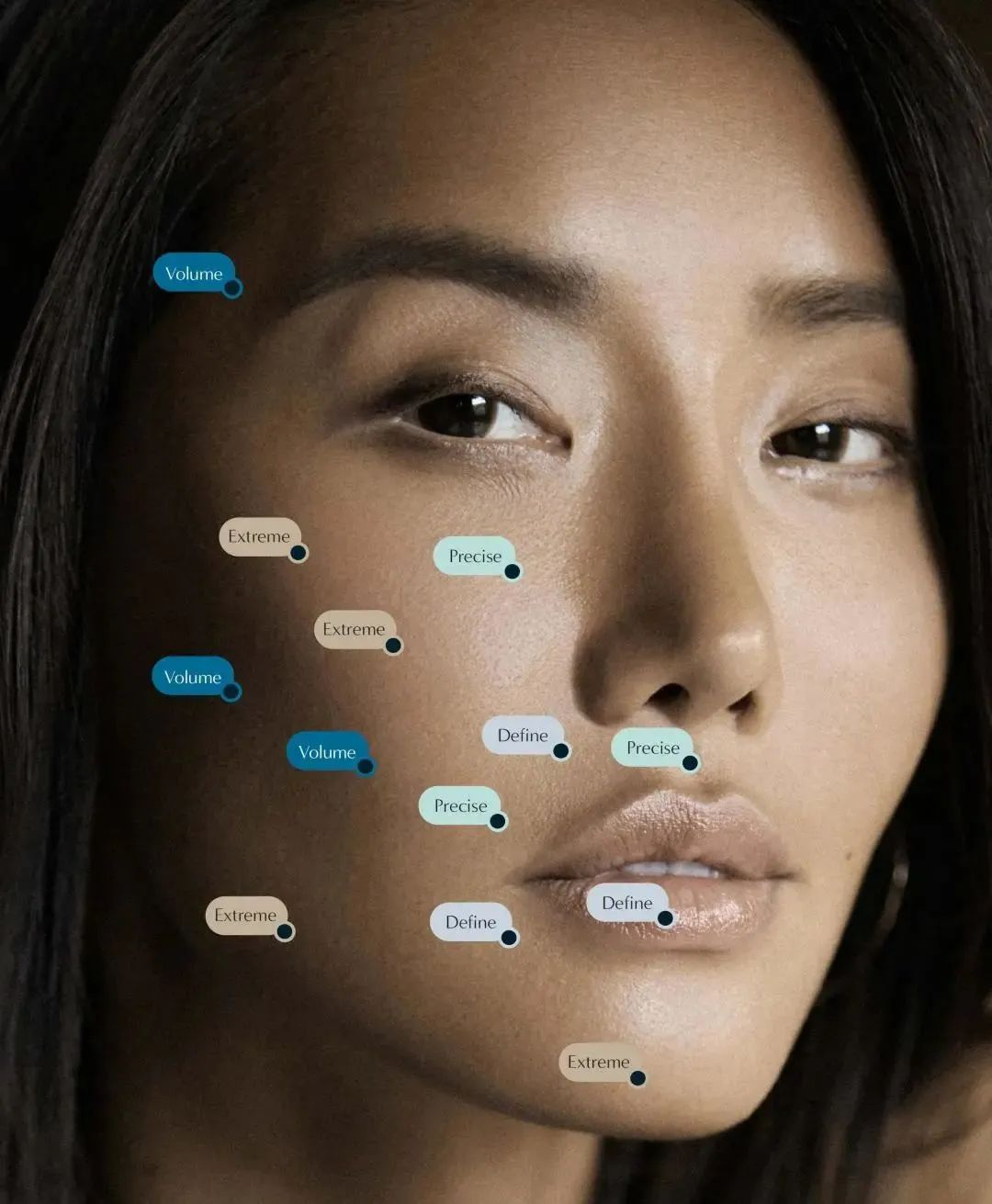

资讯 华东医药MaiLi Extreme国内获批上市,深耕高端医美领域版图再扩张

据悉,MaiLi系列共有4款产品,包括MaiLi Precise、MaiLi Define、MaiLi Volume 和 MaiLi Extreme,均已在欧洲上市,通过多种配方可适用于面部不同部位,为求美者提供面部美容填充的整体解决方案。

2025-01-20 19:49

资讯

资讯 华东医药高端玻尿酸、PARP抑制剂于中国上市,创新医疗器械美国获批

2025年1月20日晚,华东医药同时发布三个产品获批上市公告,其在创新及医美领域连续获得多个里程碑进展。

2025-01-20 19:38

资讯

资讯 早筛与创新疗法并进,共筑前列腺癌防治堡垒

前列腺癌偏爱“高龄+遗传”的双重风险人群,特别是55岁以上的男性、有家族史者及携带特定遗传变异(如BRCA1 2基因突变)的个体。因此,提高公众对前列腺癌的认知,加强早期筛查...

2025-01-20 14:49

资讯

资讯 国家医保局将赴上海当面听取医生关于集采药效反馈

近日,上海两会期间,来自上海多家三甲医院的 20 名政协委员联名提案《关于在药品集采背景下如何能够用到疗效好的药物的提案》,其中提到集采药药效不稳定的情况。其中,该提...

2025-01-20 13:50

资讯

资讯 中粮集团领航央地合作,2025年大兴区CGT项目路演专场活动成功举办

历时17个月的精心筹备与建设,国内首个细胞与基因治疗特色产业园——中关村(大兴)细胞基因治疗产业园,于北京中关村科技园区大兴生物医药产业基地落成,并于1月17日举办2025年...

2025-01-20 12:25

资讯

资讯 “和合共生,健康共护”四价HPV疫苗男性适应证上市暨“HPV男女共防计划”启动新闻发布会成功举办,共筑HPV预防新生态

今日(1月18日),默沙东(默沙东是美国新泽西州罗威市默克公司的公司商号)举办的“和合共生,健康共护”四价HPV(人乳头瘤病毒)疫苗男性适应证上市暨“HPV男女共防计划”启动...

2025-01-18 18:31

资讯

资讯 四同药品价格治理已基本实现,正建设全国挂网药品价格一览表

目前,我们正在建设全国挂网药品价格一览表,全量汇总展示各地挂网价格信息并对首涨、高涨幅等异常价格行为予以标识,敦促各地持续纠正不合理的挂网高价。

2025-01-18 12:15

资讯

资讯 2025年全国80%左右医保统筹地区基本实现即时结算,2026年底全部实现即时结算

1月16日,国家医疗保障局办公室正式对外发布《关于推进基本医保基金即时结算改革的通知》。根据通知,以全国统一的医保信息平台为支撑,2025年全国80%左右统筹地区基本实现即时...

2025-01-18 11:20

资讯

资讯 2024年底,60岁及以上人口3.1亿,占全国人口的22.0%

年末全国人口(包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口,不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员)140828万人,比上年末减少139万人。全年出生人口954...

2025-01-17 14:56

资讯

资讯 赛诺菲荣膺“杰出雇主2025”桂冠,连续五年傲立榜首

作为10多年来首个且唯一连续五年荣获此殊荣的企业,赛诺菲再次彰显了其在企业文化、人才战略、多元发展及员工培养等方面的卓越成就。

2025-01-17 11:02

资讯

资讯 又一款国产三代EGFR-TKI抑制剂获批上市

昨日(1月16日),据国家药监局官网显示,奥赛康药业的1类创新药利厄替尼片(limertinib ASK120067,商品名:奥壹新)获批上市,用于治疗既往接受表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制...

2025-01-17 10:31

资讯

资讯 增辉生命,默沙东中国再度荣膺“中国杰出雇主”

1月16日,由全球权威的杰出雇主调研机构(Top Employers Institute)颁布的“杰出雇主2025”榜单正式揭晓

2025-01-16 22:48