第一次进手术室,就像新媳妇初次下厨房,新奇中充满了紧张。

在更衣室换好了宽大的手术衣裤,戴上口罩和帽子(一种奇怪的绿帽子),穿着手术鞋子,“咔嗒咔嗒”地走进手术室。手术室外的走廊上,每个医生和护士都变成了蒙面侠,露出一双眼睛,仿佛都在看着我,走着走着,一学期很快就走过去了。

当时我们只能站在手术台的外围,伸着头透过前面医生的缝隙,去窥看血淋淋的手术场面。血令我激动,我试图更加逼近它,甚至去触摸它,但不能再近了,再近就会换来主刀医师的斥责。

当时就想,明年当实习医师就好了,即使是拉钩,只要能让我接近病人,我就会变得兴奋而清醒,为什么会有这种莫名的渴望,我不太清楚。也许,在沉闷而平淡的生活中,“血”正代表着生命的悸动吧!

当了实习医师后,第一天到外科,开完早会就进了手术室。

病人已经四平八稳地躺在手术台上,他是一个肝癌病人,要做肝切除手术(这是一项相当繁琐的手术),此时他两眼正一瞬不瞬地望着他头顶上的手术灯,像在祈祷,也像在回忆他的一生。住院医师和我走过去,拍拍他的肩膀。

他惶然地转过头来,问:“要开始了?”

住院医师说:“是的,你不要紧张。”然后我们打完点滴,麻醉医师也来了。趁着在做全身麻醉时,我和住院医师出去刷手。

刷完手回来,穿上手术衣,戴上手套,走近手术台,病人在全身麻醉下已不省人事,我们开始消毒他的上腹部,此时总住院医师也“全副武装”走近手术台,大家做好准备工作,科主任适时走了进来,他用戴着手套的手按一按病人经碘酒与酒精消毒而呈深黄色的上腹,问:“血压多少?”

坐在绿色遮布后的麻醉医师说:“120/85。”

主任抬头看看钟说:“好,开始。”他伸出右手,护士不偏不倚地把手术刀放在他的手掌上,另一位护士也把病人注射的点滴换成鲜血,一切都配合得完美无间。

在那一圈明亮的手术灯光下,主任手中的手术刀长长一划,病人的肌肤即沿着刀尖裂了开来,小血管不断渗出的血液,一下子把视野所及之处染红了,一位住院医师忙着用夹子夹住血管,另一位用电针止血,我的工作是用纱布拭去污血,好让他们能看得清楚,这是一件相当微不足道的事,但为一个学徒,所能做的事也只有这些了。也许这是世界上最艰难的学徒,为了能在开刀时擦擦血、绑绑线,我已经读了十八年的书。

主任的手术刀一层层剖析下去,如同长满癞痢毒瘤的肝叶,终于无所遁形地呈现出来,它那狰面目令人作呕,我似乎闻到一股腥味。一个好端端的人,怎么会在肚子里长出这么大的一个毒瘤?而且还贴着他的肚皮?!

主任用手摸一摸这个硕大的、不知节制的毒瘤,似在抚玩,也似在感慨。这时我的工作是拉钩,我两手拿着两个深大钩,用力往外拉,主任用肝脏钳子,在肝的左右叶两侧处夹住后,以钳子在肝叶上压榨,毒瘤仿佛在做最后挣扎,污血不断涌出,病人的腹腔一下子变成一个血池,模糊一片,但见主任的手熟练而迅捷地在里面抓掏,不时有小血柱朝上喷涌。血!我看到血水不断上涌,用吸滤器也吸不完,一滩一滩的血水溅在我的手术衣上,透湿了衣裤,突然感到一阵冷,一种颤心的冷,我拉钩的手更加用力了,整个人几乎蹲下来,心里怀着一种类似感恩的奇怪想法。

主任和总住院医师将割离的癌瘤捧出来,它像一个千疮百孔的大肉球,仍有鲜血汨汨流出。我好奇地伸出手去触摸它,温温的。感受着那种鲜血带来的心灵震撼,那种悸动。

医谷链

来源:关于我们 作者:二军大

为你推荐

资讯

资讯 CDE:简化港澳已上市传统口服中成药内地上市注册审批申报资料及技术要求

允许香港、澳门特区本地登记的生产企业持有,并经香港、澳门特区药品监督管理部门批准上市且在香港、澳门特区使用15年以上,生产过程符合药品生产质量管理规范(GMP)要求的传统...

2025-04-18 18:54

资讯

资讯 君德医药完成近亿元A轮融资,加速推进创新药械组合平台建设与产品上市

本轮融资主要用于首个减重口服器械的注册及生产销售,以及加速多个核心创新药械组合技术平台的产品管线研发进程。

2025-04-18 14:34

资讯

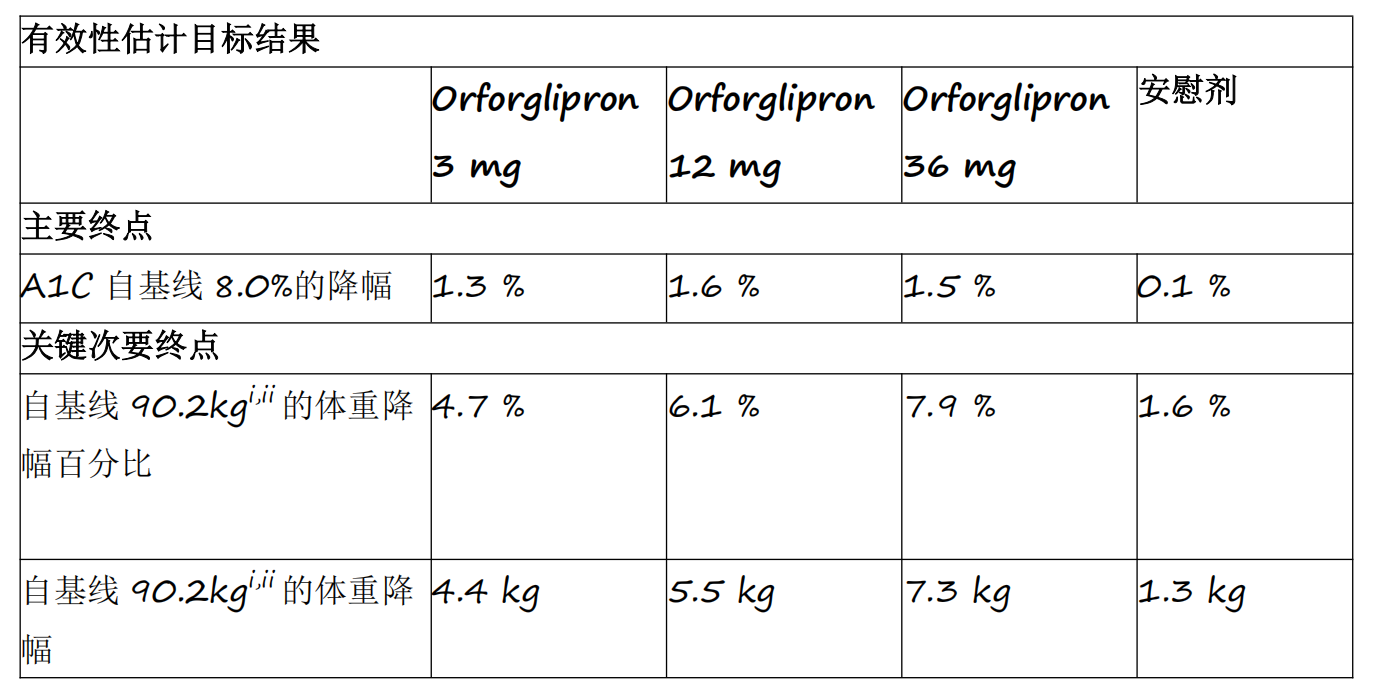

资讯 礼来首个小分子口服GLP-1RA药物orforglipron 3期临床研究成功

Orforglipron是首个成功完成3期临床研究的小分子GLP-1类药物,各剂量组平均A1C降幅为1 3%至1 6%

2025-04-18 14:12

资讯

资讯 WSOPRAS 2025落幕:中国眼整形闪耀国际舞台,李冬梅教授代表爱尔眼科获2027年大会主办权

4月10日至12日,世界眼整形重建外科学会(WSOPRAS)2025年国际峰会在土耳其伊斯坦布尔盛大举行。

文/李林 2025-04-18 09:27

资讯

资讯 华东医药2024年报出炉,营收超400亿,创新产品密集上市

报告显示,2024年公司合计实现营业收入419 06亿元,同比增长3 16%;实现归母净利润35 12亿元,同比增长23 72%,实现扣非归母净利润33 52亿元,同比增长22 48%。

2025-04-17 21:18

资讯

资讯 讯飞医疗与爱奥乐医疗联合首发AI血压计,开启高血压管理新时代

4月11日,在备受瞩目的乌镇健康大会上,讯飞医疗与爱奥乐医疗联合首发AI血压计,作为行业首款搭载医疗大模型的AI血压计,引领家用医疗器械从单一检测工具进化为全周期健康管理解...

2025-04-17 20:34

资讯

资讯 又一款常用药物被暂停采购资格

近日,上海阳光采购网发布通知,因未按要求调整药价,自2025年4月15日24时起暂停仁和堂药业有限公司盐酸地芬尼多片(25mg*12片 板 盒,铝塑)采购资格。

2025-04-17 15:29

资讯

资讯 超16亿元,达仁堂“清仓”中美史克

日前,达仁堂发布公告称,公司拟分别向赫力昂(中国)、Haleon CH SARL(简称“赫力昂(英国))转让所持有的中美天津史克制药有限公司(简称“中美史克”)4 6%股权份额、7...

2025-04-17 15:08

资讯

资讯 上海发布10款重点监控品种

根据上海此前发布的相关规则,医疗机构根据市场供需情况在阳光采购平台采购药品是,“红黄绿线”议价将实时提醒采购产品的价格是否存在问题,从而保证临床需求,并避免不合理调价。

2025-04-16 22:15

资讯

资讯 马斯克称今年将首次在人体植入“盲视”设备,让失明者重见光明

4月初,马斯克在多个场合宣布,公司计划于今年底首次在人体内植入名为“Blindsight(盲视)”的脑机接口设备,目标是让完全失明者重见光明。

2025-04-16 14:28

资讯

资讯 诺令生物完成数亿元人民币C轮融资,加速出海步伐和多元化产品布局

本轮融资将主要用于核心产品“便携式一氧化氮(NO)吸入治疗仪”的产能扩充、全球化推广,以及围绕NO缓释与发生技术的创新管线研发

2025-04-15 17:12

资讯

资讯 扬帆出海正当时:Cytiva 为中国生物药企绘制全球合规航海图

峰会聚焦法规解读、国际监管环境、中国生物药企业出海案例等关键议题,通过专家分享和深入解读,为中国生物药企提供全球化战略指导和合规支持;

2025-04-15 17:00

资讯

资讯 全国肿瘤防治宣传周:礼来携手信达生物、和黄医药加速赋能本土医药创新

礼来携手本土合作伙伴信达生物、和黄医药齐聚上海,共话本土医药创新发展,探索加速惠及中国肿瘤患者的新模式

2025-04-15 16:27

资讯

资讯 ADC明星企业映恩生物港交所上市,开盘高开91.33%

上市首日,其股价开盘高开91 33%,随后涨幅迅速扩大至127 06%,午间收报214 80港元,市值突破178 66亿港元,成为近年来港股18A生物科技公司中最亮眼的IPO案例之一。

2025-04-15 13:19