我们身体中的每个细胞都像一座喧嚣之城,既有车水马龙,也有林立的图书馆、工场、发电站,还有垃圾场。城市中的工人们就是蛋白机,代谢食物,去除垃圾,修复DNA。货物从一处被两条腿的分子机沿着蛋白钢丝绳送至另一处。在这些机器忙碌的同时,它们被周围的大量水分子以每秒亿万次的频率撞击。物理学家将之委婉称作“热运动”,其实叫热力暴乱才更贴切。

没有人知道分子何以能在这种难以忍受的环境下正常工作。部分答案是我们身体里的蛋白质就像微小的棘轮,将水分子轰击带来的随机能量变为令细胞工作的定向运动。它们化混乱为秩序。

4年前,我出版了一本名为《生命的棘轮》的书,解释了分子如何在细胞中创建了秩序。我最关心的是生命是怎样避免陷入混乱的。令我大为惊异的是,这本书甫一出版,就有许多研究生物老化的科学家们联系了我。起初我不明白这其中的关联何在。关于衰老,我除了对自己身体的变化还有所察觉,其他完全一无所知。

随后,我恍然大悟,由于强调了热混乱在分子活动中的作用,我让研究老化的科学者们开始将其看作是衰老产生的原动力。热运动在短期上看来或许是有益的,可以让分子保持活跃,然而从长期上看是否会有害呢?毕竟,没有外界能量输入的情况下,随意的热运动往往会毁灭秩序。

这种情况在热力学第二定律中有记载,即万物都会衰老和消亡:建筑与道路会碎裂;船舶与铁轨会生锈;沧海一朝也会变成桑田。无生命结构总是敌不过热动力的摧残。然而生命不同:蛋白会持续修复和更新细胞。

在这个意义上,生命让生物学和物理学陷入了一场殊死对决。生物为何会死去?老化是否意味着物理压倒生物的终极胜利?还是说,老化本身就是生物的一部分?

如果说现代老化研究有开山之作,彼得·梅达瓦的《生物学未解之谜》或许当之无愧。梅达瓦是曾获得诺贝尔奖的生物学家,也是一位机智甚至尖锐的着作家。在《生物学的未解之谜》中,梅达瓦将对老化的两种解释对立起来:一边,是“固有衰老”,即作为生物必要性的老化。另一边,是老化的“磨损”论,即“循环应激积累效应”导致的老化。前者是生物学,后者是物理学。

固有衰老意味着老化和死亡由进化决定,目的是为后代让出空间。固有衰老表明,我们体内有一只时钟在进行生命倒计时。这样的时钟确实存在。最为人所知的就是染色体端粒。一个细胞每分裂一次,这些DNA的小片段就会变短一些。对端粒的研究目前还存在争议:科学家们还不确定端粒缩短是老化的因还是果。端粒并不以常量缩短——如果细胞受损,它们会短得更快。当今许多研究者更倾向于相信端粒缩短是老化的症状,而非导致老化的原因。

梅达瓦本人赞同“磨损”论,即老化的物理学观点。首先,他说,自然选择不会选择衰老,因为在晚年人类无法生育,而自然选择是受繁殖率的差异驱动的。第二,主动消灭衰老个体来将老龄人口保持在较小的数目并无必要,随机因素已足以达成这点。

梅达瓦认为,老化的生物钟是没有必要存在的。他以实验室里的试管为例来说明。假设试管时不时会因为意外而碎裂。为了保持试管的恒定数量,每周要补充新货。数月过去,还剩多少试管?旧的试管还有几个?假定试管意外损坏率与新旧无关,将试管数量和每个试管的使用时间做成图表,我们就得到了一条滑梯形下凹的、指数衰减性曲线。这条“寿命曲线”从顶端陡降,在底部变平。

尽管试管不会衰老(旧试管并不比新试管更容易碎),不变的损毁率明显减少了旧试管的数量。那么,假如人类同试管一样,在任何年龄段都可能死亡,老人仍然会是少数。概率最终还是会赶上我们。

麻烦的是,人口呈现出的寿命曲线并不像梅达瓦的试管寿命曲线,而是在顶端相当平缓,在年轻时有少量减损,然后在某个年龄段,曲线猛然下降。为了达到这样的曲线,我们需要在梅达瓦的试管模型上加上另一个假设:试管会随着时间产生细微的裂痕,从而增加了破损率。换言之,它们必须老化。如果破损风险呈指数增加,我们就得到了所谓的“冈珀茨-梅卡姆定律”。这一定律与人类寿命曲线十分吻合。以试管来说,这一定律既包括了恒定的也包括了指数级上升的破损风险。我们可以在人类身上看到这种指数级上升,因为30岁后,每过7年,死亡风险就翻一倍。

这种指数级增加的渊源为何?热运动并不是人体细胞受损的唯一来源。一些常规过程,尤其是线粒体中的新陈代谢并不完美,时常产生自由基——能够损坏DNA的高活性原子。热噪声和自由基联手铸成了细胞受损风险的基石。损伤通常会得到修复,如果修复不了,细胞就会被诱发自杀,这一过程叫作细胞凋亡。一般来说,干细胞会取而代之。

尽管如此,最终,损伤会累积。只有在可复制的完整副本存在的情况下,DNA才能被修复。受损的蛋白质展开并开始彼此粘连,形成聚合。细胞的防御机制和凋亡机制受到了损害。“固有衰老”开始在器官中累积,导致炎症。干细胞没有被激活,也没有被损耗。线粒体被损伤,细胞内部能量供给减少,分子就无法修复DNA。这是个恶性循环——或者用行业术语来说,叫作正向反馈循环。在数学上,这一正向反馈循环导致风险呈指数上升,就使人类寿命曲线的形状得到了解释。

科学文献中对老化的阐释可谓汗牛充栋:蛋白聚集、DNA受损、炎症、端粒。然而这些都是对热降解和化学降解造成的损伤累积的生物反应。为了证明热损伤效应确实能引起老化,我们需要对体内温度不同的人类进行观察,而这是不可能的。然而有些生物可以经受不同的体内温度而不受伤害。在最近出版的《自然》杂志上的一篇论文中,哈佛医学院的一支团队确定了秀丽隐杆线虫老化中温度的依赖。他们发现,当温度变化时,存活曲线的形状基本不变,但会被延伸或压缩。较低温度下饲养的线虫活得较长,而暴露在高温下的线虫则寿命相对较短。

并且,寿命延伸的因素取决于每个科学家都熟悉的一种温度模式,即随机热运动的化学键断裂率。

我曾在自己的实验室里目睹过化学键断裂和人类老化之间的潜在联系。当我第一次见到冈珀茨-梅卡姆定律时,就有种莫名的熟悉感。在我的实验室里,我们利用原子力显微镜来研究单分子键的存活率,因为这样可以测量到双分子间极细微的作用力。在典型实验中,我们将一个蛋白固定在一个平面上,将另一个固定在小悬臂弹簧的尖端。我们让两个蛋白结合在一起,然后慢慢拉伸弹簧,在两个分子间施加越来越多的力。最终,两个分子之间的键断裂,我们便对造成断裂的力进行测量。

这是由热运动引发的随机过程。我们每次做这个实验,断裂力都是不同的。然而键存活率和施加的力绘成图表却看起来和人类寿命曲线一模一样。秀丽隐杆线虫实验的结果也有着相似的共鸣。这表明蛋白键断裂和老化之间可能有联系,老化与热运动之间也可能有联系。

在老化研究界,老化是否算一种疾病一直是众人热议的话题。许多研究特定疾病、细胞系统或分子组成的研究者们都想让自己心仪的研究课题成为破解老化之谜的钥匙。然而形形色色的可能性实在太多了,它们不可能都是造成老化的原因。伦纳德·海弗里克,细胞老化的最初发现者,在他的《生物老化已不再是悬而未决的问题》一文中指出,“所有现代老化理论基础背后的共性就是分子结构改变引起的功能改变”。海弗里克认为,终极的原因是“分子保真度的损失越来越大,或者说不断加剧的分子紊乱”。保真度的损失和加剧的紊乱在不同的人身上会以不同的方式显露出来,然而终极成因是相同的。

如果对数据的解读正确无误,那么老化就成了一种可以降至纳米级热物理层面的自然过程,而并不是一种疾病。直到20世纪50年代,人类寿命的大幅提高基本都是由于传染病的消除,而和老化关系不大。人类的平均寿命大大增加,然而寿命的上限却并未改变。指数级增长的风险最终盖过了任何恒定风险的降低。降低恒定风险固然有用,然而这些持续性的风险是外部因素的(意外、传染病等),指数级增长的风险很大程度上却是源于内在的损耗。消除癌症或老年痴呆症会改善病人的生活,但并不能让人长生不老,甚至不能让我们多活上很多年。

这并不意味着我们束手无策。我们需要对老化中的特定分子变化展开更多更深入的研究。我们或许会发现首先断裂的重要分子组合,并搞清楚这种断裂是否引发了后续的一连串衰竭。如果这样的关键部分存在,我们就有了可通过纳米科技、干细胞研究和基因编辑来干预和修复的明确目标。这值得一试。然而我们需要记住一件事:人类永远无法打败物理定律。

文章来源:Nautilus

文章作者:Peter Hoffmann

来源:未来论坛 作者:编译:商白

为你推荐

资讯

资讯 悦唯医疗完成近亿元A++轮投资,加速重症冠心病诊疗全流程创新器械研发与国产替代

此次融资将主要用于深化冠心病诊疗全流程创新器械和脉动式左心室辅助系统等新产品的研发,以及加速已获准上市的心脏稳定器等产品的市场推广。

2025-04-03 09:28

资讯

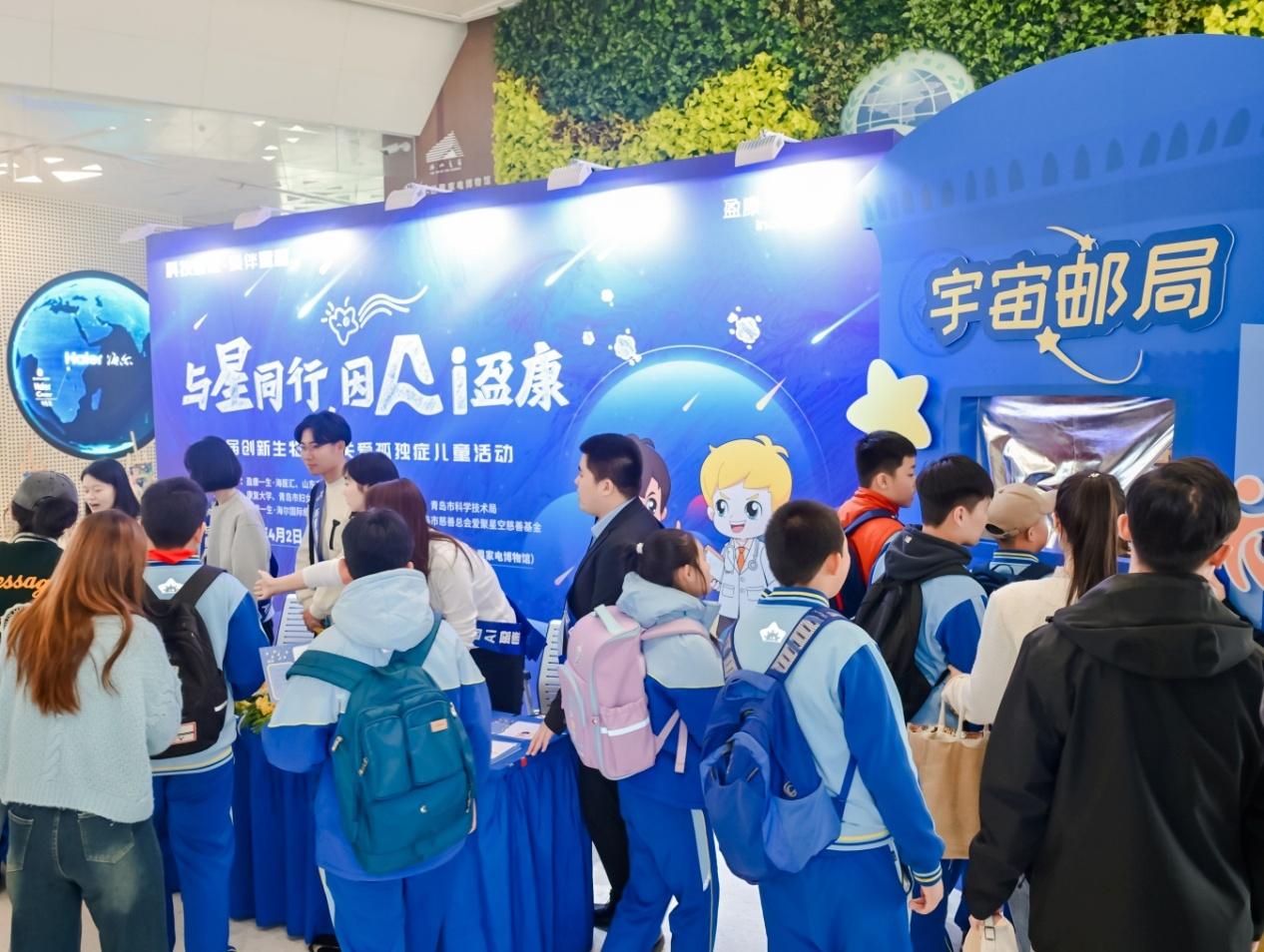

资讯 海尔盈康一生启动孤独症儿童关爱行动,创新罕见病可持续公益新生态

本次活动聚焦孤独症儿童的诊疗,探讨交流AI赋能全流程防治康体系创新、前沿性生物科技诊疗技术等话题,旨在通过生态联盟的力量推动医学研究、科技创新与人文关怀的融合,让“星...

2025-04-03 09:11

资讯

资讯 《NPJ digital medicine》刊发李冬梅教授团队成果:AI赋能高效识别眼睑肿物

亚太眼整形外科学会主席、中华医学会眼科分会眼整形眼眶病学组副组长李冬梅教授团队携手爱尔数字眼科研究所,在《NPJ digital medicine》(影响因子:12 4)学术期刊发表团队...

文/李林 2025-04-02 10:27

资讯

资讯 默克全球执行副总裁周虹:合作与创新是默克未来五年战略的两大关键词

近日,德国默克医药健康全球执行副总裁、中国及国际市场负责人周虹带领医药健康中国及国际市场管理团队开启了2025年度首次“中国行”。

2025-04-01 17:11

资讯

资讯 首个且唯一,阿斯利康PD-L1单抗获FDA批准治疗肌层浸润性膀胱癌

度伐利尤单抗联合吉西他滨和顺铂作为新辅助治疗,随后度伐利尤单抗作为根治性膀胱切除术后的辅助单药治疗,用于治疗肌层浸润性膀胱癌成年患者。

2025-04-01 14:37

资讯

资讯 全国首个,湖北为脑机接口医疗服务定价

昨日(3月31日),据“湖北发布”消息,湖北省医保局发布全国首个脑机接口医疗服务价格,其中,侵入式脑机接口置入费6552元 次,侵入式脑机接口取出费3139元 次,非侵入式脑机...

2025-04-01 11:03

资讯

资讯 一款国产创新流感药,获批

近日,据国家药监局官网信息显示,青峰医药下属子公司江西科睿药自主研发的1类创新药玛舒拉沙韦片(商品名:伊速达)正式获批上市,用于既往健康的12岁及以上青少年和成人单纯性...

2025-04-01 10:22

资讯

资讯 26省联盟药品集采启动,聚焦妇科用药和造影剂

近日,山西省药械集中招标采购中心发布《关于做好二十六省联盟药品集中带量采购品种数据填报工作的通知》,开展相关采购数据填报工作。

2025-03-31 21:48

资讯

资讯 优时比罗泽利昔珠单抗注射液(优迪革)中国获批,全球首个且唯一双亚型创新药治疗全身型重症肌无力

作为唯一人源化、高亲和力且具备创新修饰结构的IgG4单抗,关键Ⅲ期MycarinG试验证实罗泽利昔珠单抗注射液(优迪革®)较安慰剂显著改善全身型重症肌无力患者的多个临床终点与结局。

2025-03-31 15:58

资讯

资讯 从手术麻醉到生命全周期护航,麻醉学科发展拓宽生命边界

3月26日,由中华医学会麻醉学分会、中国医师协会麻醉学医师分会等23家学协会共同举办的2025年中国麻醉周学术活动的启动仪式举办,该活动以“生命之重,大医精诚——守生命保驾护...

2025-03-31 15:30

资讯

资讯 欧狄沃联合逸沃成为中国目前唯一获批的肝细胞癌一线双免疫联合疗法

欧狄沃联合逸沃对比仑伐替尼或索拉非尼,可显著改善不可切除肝细胞癌一线患者的总生存期(OS),客观缓解率(ORR)可改善近3倍,中位缓解持续时间(mDOR)达30个月

2025-03-31 13:45

资讯

资讯 罗氏制药榜首 “现金牛” 产品罗可适(奥瑞利珠单抗)在华获批:开启多发性硬化症一年两次治疗新时代

罗氏制药今日(3月31日)宣布,其旗下创新药罗可适®(Ocrevus®,通用名:奥瑞利珠单抗注射液 ocrelizumab injection)正式获得中国国家药品监督管理局批准,每六个月静脉输...

2025-03-31 13:39

资讯

资讯 三生有幸,医者仁心:三生制药向全体医药工作者致敬!

3月30日是国际医师节,由三生制药公益支持的以“三生有幸,医者仁心”为主题的公益活动,携手20位医生代表,以寄语海报的形式,共同向全体医护人员表达诚挚的祝福与关爱。

2025-03-30 17:38

资讯

资讯 新版药典自2025年10月1日起实施

3月25日,国家药监局官网发布《国家药监局 国家卫生健康委关于颁布2025年版的公告(2025年第29号)》,2025年版《中国药典》自2025年10月1日起施行。

2025-03-30 17:07