长期以来,中国的医疗体系始终受制于一个二元悖论。一方面,全民所平均拥有的医疗资源非常匮乏;但一方面,优势的医疗资源却只集中在少数的大医院。在这样的现状下,病人只能用脚投票,小病也都上大医院看。这人为的造成了看病难和看病贵的问题,对服务方和支付方都造成了很大的挤压。分流和控费就成为了医改下来急需解决的问题。

要推动控费,除了限制大医院的发展并控制产品方的价格以外,分流的意义非常重大。本质上来说,分流也是控费的一种有效手段。因为各类成本都要比大医院降低很多,基础医疗对医疗支出的降低有着重要的作用。在政策和市场需求的推动下,各类社会资本也都开始涌入基础医疗领域。而互联网医疗公司的进入则成为各方关注的焦点之一。自去年以来,互联网医疗公司虽然获得了大笔的融资,但始终无法找到明确可行的商业模式,这主要是源于支付方的缺乏和服务方在后端无法跟上。

互联网医疗公司希望通过进入线下的基础医疗领域来解决没有支付方和服务跟不上的问题。但是,中国基础医疗长期以来积贫积弱,这是一个远比线上医疗服务复杂的市场。以轻资产运营见长的互联网公司要切入传统重资产模式,其难度反而更大。因为这意味着不仅要面对极其困难的市场挑战,还要改变固有的互联网思维,更多的从做好每一个服务细节开始。

面对互联网医疗公司的涌入,一些舆论甚至认为互联网可以颠覆传统的诊所发展,进而开创新型的商业模式,为医患双方都创造价值。然而,基础医疗的困境并非一朝一夕就形成的,也非瞬间就可以解决的。在讨论互联网进诊所的问题之前,还是需要明确整个基础医疗的发展困境到底来自何处,出路在哪里?

中国基础医疗服务的困境主要来自两个方面。首先,基础医疗的服务能力是最主要的短板。服务能力分为几块,最核心的是医生的诊断能力。在一个以科研为导向的医疗体系内,职称意味着明面上的工资收入,更意味着暗里的药品回扣。由于基层的工资低、职称评定难,又是采取基药制度,医生在其中很难找到自身的经济价值和社会价值。因此,优秀的人才都流向了大医院,或者就彻底离开了医疗服务行业。这造成了行业的怪圈,一方面,大量的医学院毕业生找不到理想的医疗机构就业,另一方面,中国又是极度缺乏医生。

在这样的现实下,基础医疗的医生来源始终无法得到提高。而且,由于病人长期的不信任,基础医疗的医生长期得不到足够的病人,又缺乏大医院严格规范的内部培训体系,这使得其医术始终无法得到提高。这进一步加大了其自身服务能力的薄弱。另外,基础医疗的检验能力弱,长期缺乏第三方检验服务使其无法完成很多基本的诊疗。同时,基层的药品目录不全也导致其不能有效的为本应在基础医疗完成服务的慢病和康复人群服务。这些都制约了基础医疗的服务能力。

其次,支付方难以推动基础医疗。中国长期以来形成的压低医疗服务价格,让医生依靠产品赚钱的模式正严重制约基础医疗的发展。虽然说中国各个层级的医疗机构服务收费也有一定的差距,但绝对值非常之低,只有几元的差距。因此,即使基础医疗的服务免费,药品更加低价,大部分人还是会因为服务能力的考虑转向大医院。

因此,要真正形成分级,必须大比例拉开各个层级之间的医疗服务费用,并通过向基层倾斜的支付体系来推动病人更多的选择在基层看病。但这必须配以医药的彻底分开和基础医疗的技术能力提高。如果提高了服务费用还是按照原先的靠产品赚钱的模式,不仅加大了支付方的压力,也加大了病人的经济压力。而且价格不是病人选择医院的首要动力。如果基础医疗的医生能力没有得到提高,用户优先考虑安全性和对医生的信任,因此还是会选择去大医院。

通过上述的分析可以看出,中国基础医疗的发展自身面临着来自服务方和支付方的双重挑战,要去推动其自身发展就必须从最根本的做起。这主要包括核心医生资源的建立、服务能力的配套、支付体系的改革和服务方与产品方的分离等一系列措施,这些措施缺一不可。在这些手段中,互联网能否起到推动基础医疗发展的作用,甚至是主导的作用?

首先,医生的核心资源建立根植于体制的变革,互联网对此无能为力。优质的医生资源受困于体制,不能也不愿离开体制来建立独立的服务方,更多的是采用名医工作室等合法的走穴模式,意图通过这种模式获得体制和市场的双重红利。当然,体制内的少量有着市场精神的医生已经开始自己创业,这对整个医疗体系的变革是有推动作用的。但这样的力量毕竟太小,核心还是要依靠政策的推动,让医生真正有动力来参与到基础医疗的变革中来。只有当医生可以真正自由执业、市场对医生的服务费用提高较为认可和医生的收入不再来自产品这三点达成之后,基础医疗的服务能力才可能真正提高,优质的医生资源也才可能注入,从而形成正向的循环。但这取决于支付体系的改革。

当然,如果是采取自建的重资产模式,可以自建一整套的支付服务体系,将在很大程度上规避现有的问题。但这需要长期稳定的资本投入,并且需要商保的长期支撑。必须规避逆向选择的个险用户,说服雇主在高额的医保支出后再为员工购买商保都不是容易的事情。而且,线下门诊辐射面有限,适合区域性发展,这与互联网的全国性发展的目标是背离的。

其次,支付体系的改革无法依靠互联网完成。中国的医保支付体系很大程度上是被动的,按照条条框框来报销费用,而不是综合性看服务质量和疗效。医保在反欺诈和反过度治疗上的风控机制很差,更不用说在药品上的控制了,中国没有药品管理的第三方服务来控制药品使用。而商业保险在中国的困境也是一样,无从干预医生的行为,因而没有办法去控制费用。如果是依靠现有体制来发展轻资产模式,利用的是医生的碎片化时间,根本无从去规范医生的服务质量,也无法得到病人的信任。而如果是依靠重资产模式自己来开诊所,虽然可以规范医生行为并控制费用,但为了保证营收,势必要依靠商保来进行覆盖,否则只能回到依靠产品来赚钱的医保覆盖模式。但商保的发展并不容易,在沉重的医保支出压力下,雇主的商保购买动力并不强。

再次,医药分开主要依靠政策的推动。在医生普遍依靠产品来盈利的体系下,要推行医药彻底分开只有依靠政府的强力政策,但前提是必须大幅度提高医生的整体收入,这短期内会对支付方形成较大的压力,也是需要决策层面的决断力。

最后,服务能力的配套上,互联网医疗可以起到辅助作用。在第三方检验、药品集团采购和药品福利管理领域,互联网都可以发挥一定的作用,尤其是在远程读片和远程心电诊断领域,互联网的作用较为明显。而在药品福利管理上,核心仍旧是线下的临床路径积累和系统开发,互联网的作用相对有限。而在药品集团采购上,如果能结合电子病历系统来开发病人用药数据,可以较好的配置药品采购数据,从而有利于动态规划整体采购,获得最优的性价比。

简而言之,互联网在基础医疗领域的边界和局限是非常明显的,整体的推动力较为有限。从美国市场的经验来看,是医疗体系的变革推动了基础医疗的发展,而基础医疗的变局则与互联网医疗相伴生,最终推动了互联网医疗的爆炸式增长。而中国市场的医疗体系变革依旧在原有的轨道,只是不断的加大力度,这还无法催生基础医疗的大规模发展,互联网医疗的增长也因此受限。因此,只有等待医改出现方向性的转变,才能迎来基础医疗的真正变局,那时候互联网医疗或将迎来大发展。但互联网本身绝非能够成为改变基础医疗的根本性因素。

来源:村夫日记

为你推荐

资讯

资讯 带状疱疹疫苗“遇冷”,百克生物2024年净利润腰斩

近日,国内疫苗龙头企业百克生物发布2024年年报,数据显示,其报告期内实现营收12 29亿元,同比下降32 64%;归属于上市公司股东的净利润2 32亿元,同比下降53 67%。对于营收...

2025-04-23 12:59

资讯

资讯 重庆常用药联盟接续集采中选结果

近日,重庆常用药联盟接续集采中选情况公布,该联盟由重庆牵头,联合湖北、广西、海南、贵州、云南、青海、宁夏、新疆及新疆生产建设兵团等十省(区、市)开展的药品集中带量采...

2025-04-21 18:48

资讯

资讯 全周期智控慢病,诺和诺德与京东健康开启战略合作

2025年4月21日,全球领先的生物制药公司诺和诺德与京东健康在北京正式签署战略合作协议,标志着双方在糖尿病和体重管理领域的合作进入新阶段。依托诺和诺德百年深耕慢病领域的专...

2025-04-21 15:57

资讯

资讯 康方生物1类新药依若奇单抗上市申请获批,用于中重度斑块状银屑病成人患者

该药是我国第一个且唯一获批上市的IL-12 IL-23“双靶向”单克隆抗体新药,是康方生物自身免疫性疾病领域首个获批上市的一类新药。

2025-04-21 13:39

资讯

资讯 阿斯利康乳腺癌1类创新药卡匹色替片中国获批

该药适用于联合氟维司群用于转移性阶段至少接受过一种内分泌治疗后疾病进展,或在辅助治疗期间或完成辅助治疗后12个月内复发的激素受体(HR)阳性、人表皮生长因子受体2(HER2)...

2025-04-21 11:02

资讯

资讯 辉瑞宣布终止一款口服GLP-1减肥药的临床开发

近日,辉瑞在其官网宣布,决定终止开发口服胰高血糖素样肽-1受体(GLP-1R)激动剂Danuglipron(PF-06882961),原因系在一项有关用药剂量的临床试验中,一名患者出现了可能由该...

2025-04-21 10:29

资讯

资讯 福建省医保局印发单列门诊统筹支付医保药品目录(2024年版)

根据2024年6月发布的《福建省医保药品单列门诊统筹支付管理办法(试行)》,为了让参保患者无需住院、在门诊就医也能用上国家谈判药品、享受医保待遇,将适用于门诊治疗、使用周...

2025-04-20 13:34

资讯

资讯 首批中国消费名品名单,医药健康企业有哪些?

近日,工业和信息化部办公厅发布首批中国消费名品名单,分为中国消费名品名单和中国消费名品成长企业名单。首批中国消费名品名单共包括93个企业品牌和43个区域品牌。中国消费名...

2025-04-20 11:17

资讯

资讯 携手共绘“个性化近视手术”新蓝图:爱尔眼科与爱尔康启动100家医院全光塑技术战略合作

双方将以技术共享为核心,以人才培养为支撑,以科研协作为纽带,全力推进屈光手术标准化诊疗体系建设,加速前沿技术在临床领域的普及应用

文/ 屈慧莹 2025-04-19 23:35

资讯

资讯 CDE:简化港澳已上市传统口服中成药内地上市注册审批申报资料及技术要求

允许香港、澳门特区本地登记的生产企业持有,并经香港、澳门特区药品监督管理部门批准上市且在香港、澳门特区使用15年以上,生产过程符合药品生产质量管理规范(GMP)要求的传统...

2025-04-18 18:54

资讯

资讯 君德医药完成近亿元A轮融资,加速推进创新药械组合平台建设与产品上市

本轮融资主要用于首个减重口服器械的注册及生产销售,以及加速多个核心创新药械组合技术平台的产品管线研发进程。

2025-04-18 14:34

资讯

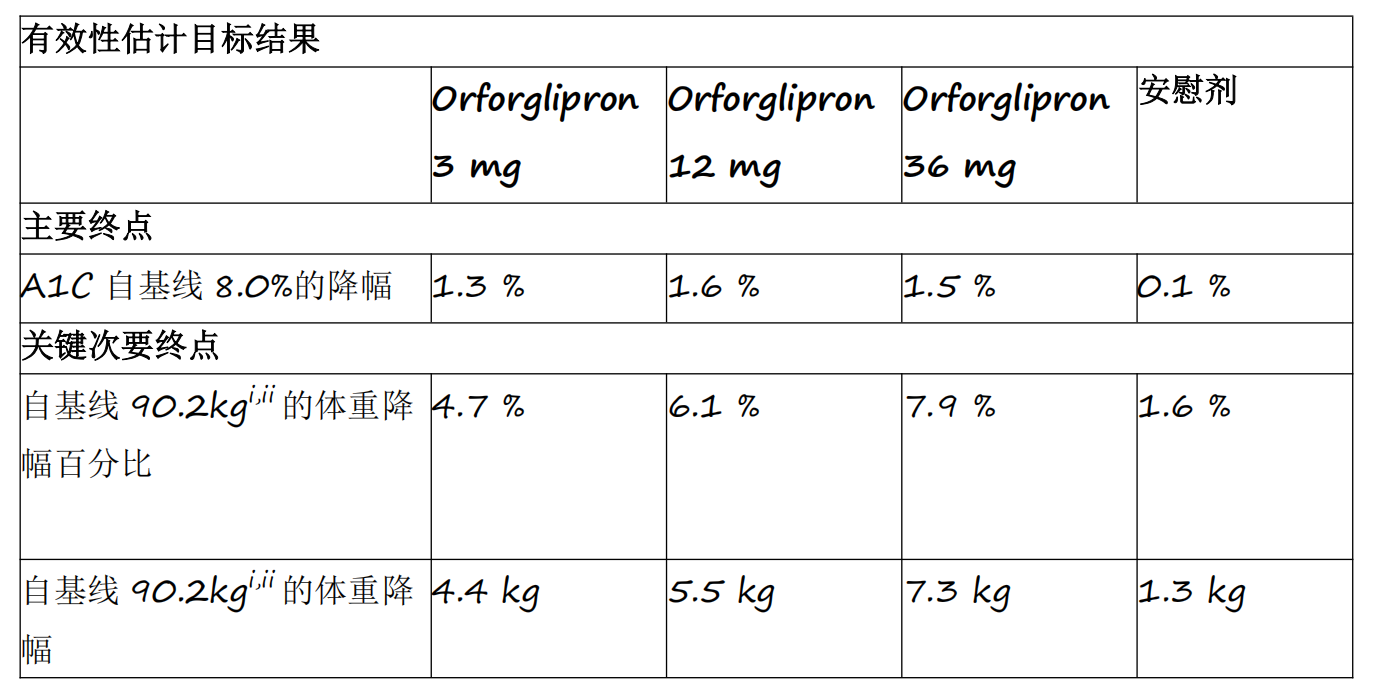

资讯 礼来首个小分子口服GLP-1RA药物orforglipron 3期临床研究成功

Orforglipron是首个成功完成3期临床研究的小分子GLP-1类药物,各剂量组平均A1C降幅为1 3%至1 6%

2025-04-18 14:12